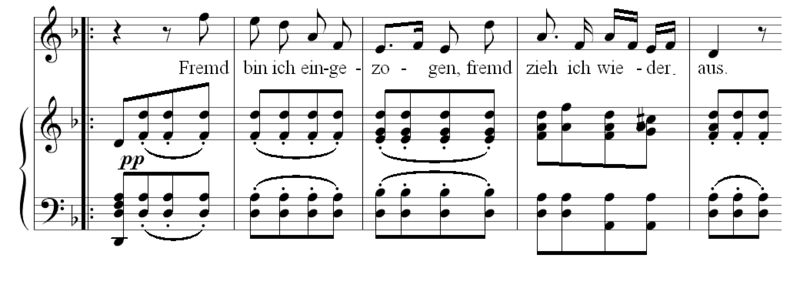

« Etranger je suis venu, étranger je repars. » (Franz Schubert / Wilhelm Müller : Winterreise / Voyage d’hiver / Gute Nacht / Bonne nuit)

Quand j’ai découvert ce texte récent – juin 2011- d’Elfriede Jelinek, auteure autrichienne, prix Nobel de Littérature, j’ai d’abord été ralenti dans le mouvement de lecture rapide par son interprétation étendue de la prolétarisation comme dépossession de soi, au sens où, me semble-t-il l’interprète Bernard Stiegler. Elle envahit aussi la consommation. En reprenant une lecture plus attentive, je me suis aperçu qu’il est tout entier construit sur le mot Fremd / étranger, – ce que la traduction française ne rend pas toujours, notamment en traduisant Entfremdung par aliénation. Fremd / Etranger : à soi et à l’autre, sans attache, dépossédé de soi. Tout comme est Fremd aussi l’effet – permanent – de l’extériorisation machinique. Tout cela s’accompagne d’une réflexion sur le voyage immobile et sa propre situation – Elfriede Jelinek souffre d’agoraphobie- et commente le cycle des lieders de Franz Schubert Le voyage en hiver sur des textes d’un poète déserteur, Wilhelm Müller. Ce “Voyage en hiver ” est aussi le titre de la dernière pièce de théâtre d’Elfriede Jelinek qui lui a valu, pour la quatrième fois, le célèbre Prix des œuvres dramatiques de Mülheim. Le texte intitulé Etrang(è)er(e), je suis [Fremd, bin ich], premier vers du premier poème du cycle, dont on trouvera ci-dessous un extrait en traduction , est la transcription du discours de remerciements téléporté de Vienne à Mülheim par vidéotransmission. Cette dimension d’une présence virtuelle grâce aux technologies relationnelles manque dans la réflexion. Ne sommes nous pas tous devenus des voyageurs immobiles et que se passe-t-il dans ce voyage immobile, quand on est ainsi téléporté, présent quelque part tout en étant ailleurs ? Pour une brève écoute du lied de Schubert, une voix féminine, celle de Christa Ludwig.

« Etrang(è)er(e), je suis [Fremd, bin ich](1)

(…).Qu’apprend-on dans l’immobilité ? [Stillstand = état d’arrêt, d’interruption (chômage), d’absence de mobilité (paralysie). Dans le contexte du présent discours, on peut penser aussi à celui qui refuse la mobilisation militaire, le déserteur]. Tout ce que l’on peut voir autour de soi à partir du point où l’on est ? Tout ce que l’on sait déjà ? Peut-on en dire quelque chose quand on ne peut plus bouger ? Quand il n’y a plus d’issue à l’immobilité, on peut tout au plus en apprendre l’oubli mais on n’a pas de pouvoir sur l’oubli. De toute façon, nous n’avons pas de pouvoir. L’immobilité est-ce déjà un retour-chez-soi ? Sommes-nous arrivés ou pouvons-nous encore espérer partir ? Je crois que dans cette immobilité d’où j’écris se trouvent des racines qui me retiennent et me fixent. C’est un peu ce dont chacun peut se rendre compte quand il veut quitter ce qu’il appelle son chez-soi. Le Voyage d’hiver qu’autrefois j’accompagnais souvent – je crois qu’aucune œuvre d’art n’a jamais eu autant d’importance pour moi – mais que dis-je : j’aurais accompagné un voyage qui par principe n’a pas à être accompagné ? Je ne l’ai bien sûr accompagné qu’au piano, ce Voyage d’hiver de Wilhelm Müller et Franz Schubert qui est une œuvre apatride, de l’absence de chez soi d’où l’on ne peut pas partir et où l’on ne peut pas revenir. Le texte d’un déserteur (ce que Müller était) poursuivis par les “corbeaux” [l’un des lieder du Voyage d’hiver s’intitule Le corbeau], ces merveilleux oiseaux qui espionnent celui qui s’éloigne sans permission de l’armée, le texte d’un poète, Wilhelm Müller qui est le support, la charpente de la musique, qui la tient tout en étant tenue par elle, la musique qui est progression dans le temps, un mouvement dans l’immobilité, le chanteur se tient debout, l’accompagnateur est assis, ils ne se déplacent pas, le piano est lourd quand on veut le déplacer alors que c’est la musique qui émeut les gens [= fait bouger quelque chose en eux], c’est plus simple. Le mouvement intérieur est plus simple que le mouvement extérieur, c’est du moins ce dont je dois me convaincre puisqu’il est très rare qu’il y ait un extérieur pour moi, oui, que voulais-je dire encore, j’aurais pu le dire tout de suite : donc ce texte d’un déserteur qui veut rejoindre sa petite amie réfléchit sa propre absence de chez soi. Il ne s’en va pas pour arriver quelque part, il s’en va pour partir. Ainsi il se perd en lui-même [s’introvertit]. Parce qu’il s’est oublié lui-même ?

Quelqu’un se trouve debout là, comme moi aussi, et le monde passe, le destin passe derrière une maladroite. Quand on ne peut pas bouger soi-même, il faut se transformer soi-même en son propre destin […] transformer en destin le fait qu’on ne peut pas partir, étendre l’instant, pas grave, on a du temps infiniment de temps, car quand les autres s’en vont, on reste, et dans le mouvement passif, dans le rien faire, l’eau travaille, tout fond sous moi. Tout s’en va sauf soi-même. On habite à côté mais on est soi-même ce voisin qui se déplace comme le vent et la fumée sans que l’on puisse bouger.

Le voyage dans l’immobilité

L’aliénation [Entfremdung (2) ] de l’ouvrier, la dépossession de soi et son remplacement par la machine (s’y ajoute l’effroyable misère qui en a frappé beaucoup au cours de la première industrialisation) n’est qu’une des formes de l’aliénation. L’effet “passager” de la machinerie est permanent, écrit Marx (3) en ce qu’elle envahit sans cesse de nouveaux champs de production et aliène celui qui sert la machine. Cette aliénation envahit tout, les conditions de travail et les produits qui s’élèvent au-dessus de celui qui les as fabriqué comme un funeste orage, un obscurcissement qui ne disparaît plus. Le moyen de travail accable le travailleur qui lutte contre cela mais c’est un combat perdu.

Je ne cherche même pas à saisir cette perte, apatridie telle qu’elle s’est manifestée dans l’histoire mondiale de l’humanité. Je décris le voyage dans l’immobilité. Mais tout est immobile même quand en apparence les gens bougent. Derrière eux s’élève l’obscurité comme les coulisses d’une scène à laquelle ils ne peuvent échapper. J’ai renté de mettre en mots de voyage ma propre paralysie en appelant d’autres à l’aide, une jeune femme qui a été enlevée et maintenue prisonnière sous un lourd bouchon de béton (comme un esprit dans une bouteille). Lorsqu’elle a été libérée, elle a du travailler, travailler, travailler. Je ne trouve pas de forme plus extrême d’aliénation sans même avoir à faire appel à des machines”(…) »

Follow

Follow