#Chronique berlinoise (8)

Adieu à la Volksbühne

Remise en mémoire d’un spectacle :

La mission (Auftrag) de Heiner Müller (1980), dans une mise en scène de son auteur.

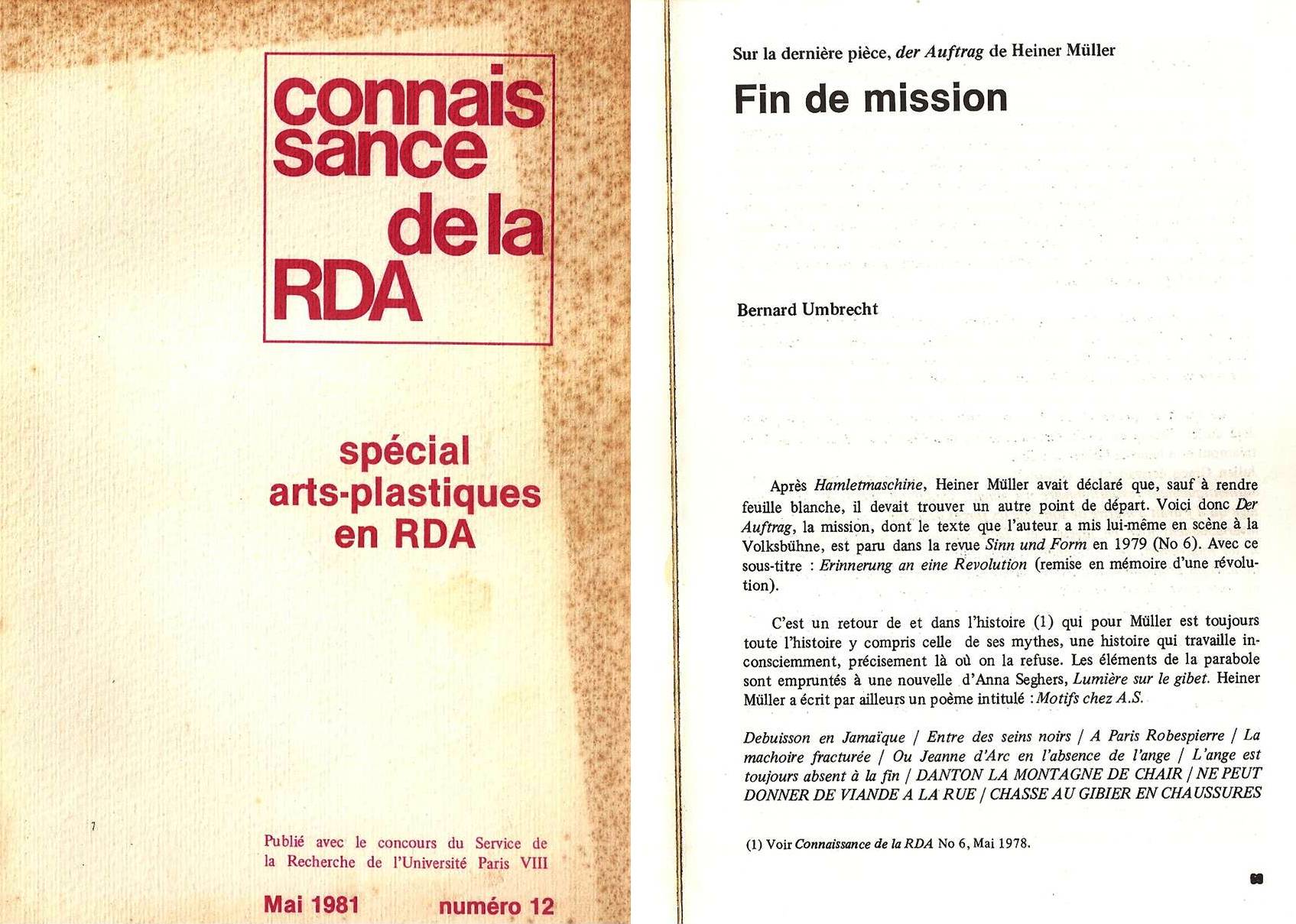

Tout est sur la photo : le célèbre OST (Est), un verkauft (vendu), une fissure et même un bâtiment qui penche, mais cela s’est fait comme ça, pas exprès, c’est à cause de la cycliste : voici la Volksbühne de face, le Théâtre populaire (ou du peuple), nous avons en France les deux expressions. Il est situé place Rosa Luxemburg, à côté de la maison Liebknecht, plus symbolique on ne fait pas mais les symboles semblent, par les temps qui courent et depuis longtemps si l’on en croit Marx, avoir vocation à partir en fumée.

«Naturellement le théâtre allemand est très important mais le public a changé. Berlin est aujourd’hui une ville cosmopolite. Ce n’est pas simple pour la langue allemande».

(Le Monde 29 avril 2015)

Puisque tout se défait pourquoi ne pas défaire le théâtre de sa langue et puisqu’on y est pourquoi ne pas défaire la langue elle même ?

La déclaration est de Chris Dercon, historien d’art, directeur de la Tate Modern de Londres après avoir dirigé un autre musée la Haus der Kunst de Münich, qui venait d’être désigné par la Municipalité de Berlin pour succéder à Franck Castorf à la direction de la Volksbühne en 2017.

Je crois que tout est dit dans cette déclaration. La Jet society n’a en effet que faire de la langue allemande. Et, même si c’est moins perceptible dans les grandes capitales, la tendance dans les villes est à la gestion des affaires culturelles par les offices du tourisme ou à leur manière : Event, event, event, ils n’ont que ce mot à la bouche. Il n’y a plus de rapport avec l’agora, il n’y a plus d’agora.

Alors, un théâtre sans texte ? Cela existe déjà à Berlin. Il suffit de se rendre au Berliner Ensemble (BE) voir un spectacle performance de Bob Wilson. Il y a ce paradoxe dans la capitale allemande de voir d’un côté au BE, Wilson qui n’en finit pas de couper dans les textes (Dans Lulu de Wedekind, il ne restait pratiquement plus que les didascalies) alors que de son côté, à la Volksbühne, Frank Castorf n’en finit pas de rajouter du texte au texte. On ne signifie pas mieux des deux côtés qu’il y a un problème avec le théâtre et ses textes surtout si l’on y ajoute la tendance à mettre sur scène des romans. Je n’entre pas plus avant dans la polémique qui ne soulève pas de grosses vagues si j’en juge par le faible dossier qu’y a consacré la revue Theater der Zeit du mois de juin.

Il y avait en juin dernier à l’affiche la toute dernière représentation d’Ivanov de Tchekhov dans la mise en scène de Dimiter Gottscheff, décédé fin 2014. J’y suis allé en me disant qu’il n’y avait pas mieux pour faire mes adieux à la Volksbühne,

Je parle de celle que j’ai connue bien sûr, qui a été pour moi le théâtre de fortes émotions que je n’ai plus retrouvées nulle part. La Volksbühne continuera d’exister et d’y présenter des spectacles, on verra bien lesquels. Faire mes adieux était plutôt une façon de secouer mon propre passé dont une partie passe par là. Et à vrai dire, la Volksbühne, il y avait longtemps que j’y avais plus été.

J’aurais voulu vous présenter ici une photographie de l’intérieur mais c’est interdit. On dirait qu’on ne plaisante pas avec les droits d’auteur chez Frank Castorf.

Le spectacle se termine : Standing ovation pour un théâtre d’engagement jubilatoire. Le public a sans doute compris aussi que quelque chose finissait.

J’ai vainement cherché une histoire de la Volksbühne quelque peu surpris que cela n’existe pas. La Volksbühne a été créée à la fin de 1914 grâce à ce qu’on appelle aujourd’hui un financement participatif (crowdfunding), un financement participatif ouvrier, l’Arbeitergroschen (le sou de l’ouvrier) dans le cadre d’un mouvement plus vaste des théâtres populaires en Allemagne. La maison a d’abord été dirigée par Max Reinhardt, Erwin Piscator y sera attaché comme metteur en scène, ce sera un haut lieu du théâtre politique. Après la seconde guerre mondiale, la tentative de recréer un mouvement autonome des théâtres populaires se heurtera au refus des Soviétiques qui l’ont organiquement intégré au syndicat FDGB. Dans tout le temps de la RDA, la Volksbühne sera propriété syndicale. Ceux qui pense que c’est avec cette tradition et cette histoire que l’on veut rompre n’ont sans doute pas tort.

Je ne dirais pas comme je l’ai lu dans une revue savante que c’était dans la période est-allemande un lieu de contre-culture – contre quoi comme culture d’ailleurs ? – encore moins dissident – on ne raisonnait pas dans ces catégories – plutôt un lieu de complicité entre le théâtre et son public dans une sorte de second degré partagé inaccessible à un pouvoir aveugle. Je me souviens de cette scène au début de Léonce et Lena de Büchner dans la mise en scène de Jürgen Gosch. On y voyait un groupe de vieillards aveugles descendre en tâtonnant de leurs cannes blanches les marches d’un grand escalier. Tout le monde avait compris. Et le pouvoir a fini par le savoir aussi. Le spectacle fut interdit. C’était en 1978. Et la suite, on la connaît désormais.

J’y ai néanmoins découvert entre interdits et possibles les pièces de Heiner Müller, La bataille que j’ai déjà évoquée et Tracteur mais aussi Die Bauern (Les paysans) variante de la pièce interdite La déplacée, et Der Bau (La Construction ) dans les mises en scène de Fritz Marquardt et surtout La mission dans une mise en scène de son auteur. Ce fut pour pour moi un moment théâtral d’une rare intensité. Tout un univers s’ouvrait devant moi. Ce spectacle je l’ai vu et revu, nous l’avions intensément discuté et commenté, mis en relation avec nos lectures de l’époque, l’édition chez Corti des œuvres complètes de Lautréamont avec la préface de Julien Gracq (de 1947) dont il sera question ci-dessous date de 1973. Le spectacle entrait en forte résonance avec mes préoccupations. Que faire quand on est confronté à la trahison des idéaux auxquels on a cru ? Il a constitué un moment important dans ma trajectoire de rupture avec ce socialisme prétendument réel et ses soutiens.

Tout cela a donné un texte qui avait été publié en 1981 dans la revue Connaissance de la RDA et qui à la relecture d’aujourd’hui m’apparaît plus personnel que je ne l’imaginais. Je le republie tel qu’il avait paru, comme un témoignage, un moment biographique. Il y aurait d’autre choses à dire aujourd’hui de La mission, d’autres lectures sont possibles, j’y reviendrai. J’ai maintenu mes propres traductions du texte qui n’est paru en France que l’année suivante. Je me suis permis un tout petit ajout : préciser que l’air interprété par Maria Callas à la fin du spectacle dans le dernier monologue du traitre s’intitule io no volio morir. La référence est importante. Müller dans son autobiographie souligne à quel point le comédien, Jürgen Holz, se jetait d’un mur à l’autre de la salle comme luttant contre la Callas.

Si j’avais compris à l’époque qu’on ne permettait à Müller que de travailler dans une salle de répétition au troisième étage de la Volksbühne, j’ignorais que la condition posée par le ministère de la culture est-allemand pour que cela puisse se faire était qu’il n’y ait pas plus de 50 spectateurs par soirée comme le raconte Jürgen Holz dans un entretien publié dans le numéro spécial de Theater der Zeit qui lui est consacré. Au final il ne restera que 38 places pour chacune des 86 représentations sur 3 années. Ce fut donc un privilège d’avoir pu y assister. La mise en scène de la même pièce, par Müller également, en 1982, à Bochum sera complètement différente.

Voici donc ce que j’en disais à l’époque

Sur la dernière pièce, der Auftrag de Heiner Müller

Fin de mission

Bernard Umbrecht

Après Hamletmaschine, Heiner Müller avait déclaré que, sauf à rendre feuille blanche, il devait trouver un autre point de départ. Voici donc Der Auftrag, La mission, dont le texte que l’auteur a mis lui-même en scène à la Volksbühne, est paru dans la revue Sinn und Form en 1979 (No 6). Avec ce sous-titre : Erinnerung an eine Revolution (Remise en mémoire d’une révolution),

C’est un retour de et dans l’histoire (1) qui pour Müller est toujours toute l’histoire y compris celle de ses mythes, une histoire qui travaille inconsciemment, précisément là où on la refuse. Les éléments de la parabole sont empruntés à une nouvelle d’Anna Seghers, Lumière sur le gibet. Heiner Müller a écrit par ailleurs un poème intitulé: Motifs chez A.S.

Debuisson en Jamaïque / Entre des seins noirs / A Paris Robespierre / La mâchoire fracturée / Ou Jeanne d’Arc en l’absence de l’ange / L’ange est toujours absent à la fin / DANTON LA MONTAGNE DE CHAIR / NE PEUT DONNER DE VIANDE A LA RUE / CHASSE AU GIBIER EN CHAUSSURES JAUNES / Christ. Le diable lui montre les royaumes du monde (2) / JETTE LA CROIX ET TOUT T’APPARTIENDRA / Dans les temps de trahison / les paysages sont beaux /.

Dans ce texte de 1958, le thème de la trahison est annoncé. Par rapport à Anna Seghers, Müller se situe cependant sur un autre plan tant historique que littéraire. D’abord la parabole devient métaphore. Müller intègre à sa réflexion toute une série d’autres expériences notamment celle du stalinisme. Enfin les traces de Lautréamont ·et du surréalisme abondent dans le texte. Müller est le seul écrivain de RDA a avoir assimilé de la sorte la littérature surréaliste qui a fourni au théâtre, estime-t-il, un arsenal de formes peu utilisées. Elles sont, comme l’est Artaud, «un dérangement productif» contre un certain type de rationalisme. Car,

«A chaque fois que l’Aufklärung a occupé un territoire, se sont ouvertes «à l’improviste» des zones d’ombres inconnues. A chaque fois l’alliance avec le rationalisme a dénudé le dos des forces de gauche pour le poignard de la réaction, forgé dans ces zones d’ombres» (3) .

La question posée et qui traverse toute son œuvre est celle que posait déjà Julien Gracq, en 1947, dans sa préface aux Chants de Maldoror de Lautréamont et à laquelle Müller se réfère. Julien Gracq écrivait (4) :

«Ce qu’il y a eu dans toute cette époque de plus authentiquement révolutionnaire n’a jamais, semble-t-il, admis à fond l’avantage qu’il y avait à mettre de son coté les forces obscures. Celles-ci ont toujours invariablement joué en faveur des réactionnaires… On peut se demander si un mouvement révolutionnaire conquérant n’est pas tenu de se charger de tous les projectiles qu’il trouve sur sa route, et s’il ne sera pas tenu de payer un jour pour chaque omission, méprisante ou dégoûtée. C’est de telles (et graves omissions) que pourrait témoigner directement l’explosion démentielle et si déconcertante de l’hitlérisme, dont on reste encore à attendre, du côté révolutionnaire, une explication exhaustive. Les causes économiques sont mises bien entendu en évidence mais sont fort loin d’épuiser le phénomène de sa violence et sa singularité. Reste que l’hitlérisme, il est inutile et encore plus dangereux de chercher à se le dissimuler, a galvanisé pour des années les masses allemandes et qu’on est en présence de ce qu’il faut bien appeler – en soulignant qu’on s’y résigne trop facilement – le scandale des scandales : le prolétariat mondial obligé de tendre le poing avec dégoût à l’ensemble de la classe ouvrière allemande. La marge d’indétermination, où se font jour de purs phénomènes affectifs et «irrationnels» s’il en fût, apparaît ici trop débordante. (Il est bien entendu qu’on se refuse pour commencer à toute insinuation – d’un goût détestable – au sujet d’un «phénomène spécifiquement allemand»). C’est le problème immense du passage du substrat économique à un état de conscience moteur que pose l’hitlérisme avec une acuité et une urgence que, il faut bien le dire, l’on n’avait pas soupçonné jusque là ».

Cet extrait constitue aussi une excellente introduction au théâtre de Heiner Müller, surtout si l’on y ajoute encore le passage suivant:

«Contre cette camisole de force que les mœurs bourgeoises passent au poète sous le nom ambigu (il sacre, mais surtout il isole) de «génie», s’élèvera un jour la revendication inflexible de Lautréamont: «la poésie doit être faite par tous. Non par un», revendication qui révèle chez lui le sens aigu de la nécessité d’une conquête de l’irrationnel, dépouillé de ses tabous et oripeaux sacrés ; conquête faite en commun et parallèle à l’affranchissement social collectif».

Müller pour sa part cite Kafka: «la littérature est une affaire du peuple »(5)

Descente dans les catacombes

Au troisième étage de la Volksbühne les proportions scène/salle sont inversées. Le plus petit espace est réservé aux gradins des spectateurs. Le sol est la scène. Mais plus encore, on projette (utopie communiste) de détruire la relation scène/salle ; la barre (/) étant historique; transitoire. L’espace spectateur est dérangé par la présence aux sommets des gradins de deux morts (le spectre des reniements?) dans leurs cercueils dressés verticalement. Les spectateurs sont confrontés à cette image en entrant dans la salle après avoir parcouru le dédale des couloirs. Deux mythes sont évoqués: celui de Dédale / Icare et celui d’Orphée. Ce dernier mythe est élargi et les spectateurs sont invités à suivre l’auteur dans sa descente en enfer pour en libérer les morts.

«Si un jour l’histoire ouvre les catacombes, il se peut que le despotisme meure étouffé par l’odeur de nos cadavres» fait dire Büchner à Danton dans sa pièce La Mort de Danton.

Entre Büchner et nous, l’histoire a fourni matière à d’autres tragédies.

Le programme du spectacle reproduit la photo des communards assassinés par la réaction versaillaise et le fac-simile du numéro de L’Ami du peuple que Marat tenait en main lorsqu’il fut assassiné par Charlotte Corday.

« J’écris ceci sur mon lit de mort» Lautréamont

Le spectacle s’ouvre sur un très beau lied de Schubert Gute Nacht du cycle des lieder tragiques Winterreise : «Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh ich wieder aus….». Un homme déchire des passeports sur son lit de mort, Galloudec écrit au citoyen Antoine pour rendre compte de la mission révolutionnaire. Ils étaient trois, un ancien esclave noir, Sasportas, un paysan breton, Galloudec, un médecin (intellectuel européen) Debuisson, émissaires de la Révolution francaise chargés d’organiser un soulèvement à la Jamaïque. Leur mission n’est pas accomplie et celui qui la leur a confiée au nom de la Convention, Antoine, n’est plus en poste, car entre temps la métropole est entrée dans sa phase postrévolutionnaire «la France s’appelle Napoléon»,

Galloudec meurt amputé d’une jambe, «la jambe gauche». Sasportas a été pendu. Debuisson seul est encore en vie. Il a trahi.

Les cadavres dans les cercueils sont ceux de Galloudec et Sasportas. A l’intérieur de la parabole, la métaphore de l’amputation. Elle évoque celle du conducteur de tracteur dans une autre pièce de Müller: Bataille / Tracteur. Volontaire en RDA, après la guerre, pour labourer cette terre où reposent tant de morts, ce champ encore infesté de bombes, il perd sa jambe en passant avec sa charrue sur une mine. Le fascisme a amputé l’Allemagne de son avant-garde révolutionnaire alors que l’URSS s’appelait Staline. Rimbaud lui aussi est mort amputé.

«La lettre matérialise l’instance de la mort» Lacan. Séminaire sur la lettre volée

Le marin à qui Galloudec a confié sa lettre finit par trouver Antoine. Celui-ci tout d’abord refuse de se faire connaître comme en étant le destinataire. Son refus est trahison de la mémoire des morts. Antoine a enterré l’avenir avec son passé. la lettre, l’évocation de la mort de Galloudec, puis de celle de Sasportas déc1anche la remise en mémoire de la révolution «perdue». Dans un dialogue avec les deux morts, il dit :

«Je suis l’Antoine que tu as cherché. Il faut être prudent. La France n’est plus une République. Notre Consul est devenu empereur et conquiert la Russie. Quand on a la bouche pleine, il est plus facile de parler de la révolution perdue … La liberté conduit les peuples sur les barricades et quand les morts se réveillent, elle porte un uniforme. Je vais te dire un secret, elle aussi n’est qu’une putain».

Ce type de passage de l’histoire au rapport subjectif qu’entretient avec elle l’individu est une ligne dramaturgique qui traverse toute l’œuvre.

Chacun des trois révolutionnaires est confronté à un idéal, liberté, égalité, fraternité, les prostituées de la nouvelle classe dirigeante. Antoine, sa femme, le marin se trouvent, dans la mise en scène de Müller et de sa femme Ginka Tscholakowa, dans ‘une sorte de chambre de poupée, roulée très très près du public (le débat est privé et non public, la conversation chuchotée).

L’évocation par Antoine de la Terreur, puis de sa peur, les réminiscences du passé sont interrompues par un «viens au lit, Antoine», de sa femme. L’histoire se déplace dans la chambre à coucher. Antoine (Jürgen Holz) rejoint les deux morts/laissant derrière lui une traînée rouge.

Il me semble intéressant de mettre cette scène en relation avec le passage suivant :

«Il règne un malentendu fondamental qui depuis lors traverse ma vie comme une corde rouge et qui repose sur le fait que Dieu, d’après l’ordre de l’univers, ne connaissait vraiment pas l’homme vivant, et n’avait pas besoin de le connaître. D’après l’ordre de l’univers, il n’avait à fréquenter que des cadavres», écrit le président Schreber dans ses Mémoires citées et analysées par Freud (6).

«Pendant l’acte sexuel passe l’ange du doute»

La voix de la femme dit :

«Je suis l’ange du doute. Avec mes mains je distribue l’ivresse, l’éther, l’oubli, le plaisir et la souffrance des corps. Mon discours est le silence, mon chant le cri. La terreur habite à l’ombre de mes ailes. Mon espoir est le dernier souffle. Mon espoir est la première bataille. Je suis le couteau avec lequel le mort force son cercueil. Je suis celui qui sera (7). Mon vol est le soulèvement, mon ciel l’abîme de demain» .

Ici la référence à Lautréamont, à Baudelaire, Rimbaud est nette. Le doute comme demande du sujet à être et fondement de l’espoir.

Sur la scène un tunnel de toile blanche. A l’intérieur Debuisson dont l’habillement évoque Rimbaud.

La première image qui s’est présentée aux trois émissaires de la Révolution à leur arrivée en Jamaïque est celle d’un esclave emprisonné dans une cage sous le soleil brûlant. Leur mission n’autorise pas de s’arrêter au sort d’un seul individu, dit Debuisson. Galloudec : «C’est toujours un seul qui meurt (8). Mais on ne compte que les morts». Debuisson : «La mort est le masque de la révolution». Pour Sasportas la mort ne compte pas.

Le jeu des masques

Pour accomplir leur mission et entrer en Jamaïque, les trois révolutionnaires doivent se déguiser. C’est une référence à La Décision de Brecht. Le jeu des masques est en quelque sorte organisé par l’intellectuel. Debuisson, qui a trahi pour la révolution sa classe d’origine, prend le masque de son passé pour remplir une mission révolutionnaire. Ce ne sera pas impunément. Il dit :

«je suis celui que j’étais, le fils d’un marchand d’esclaves à la Jamaïque, retourné dans le giron familial pour faire un héritage, venu du ciel sombre d’Europe obscurci par la fumée des incendies et ensanglanté de nouvelle philosophie, dans l’air pur des Caraïbes».

La terreur de la révolution lui a ouvert les yeux sur cette vérité éternelle, «tout l’ancien est meilleur que tout ce qui est nouveau».

Debuisson n’a pas de problèmes avec son masque. Il joue facilement son rôle. Galloudec par contre sort deux fois de son rôle de paysan breton qui a appris à haïr la Révolution à cause de la guillotine. Sa nature profonde déborde de son masque. Sasportas, lui, porte son rôle d’esclave inscrit sur son corps noir.

Le rideau tombe. De haut en bas la même phrase est répétée :

«LA RÉVOLUTION EST LE MASQUE DE LA MORT. LA MORT EST LE MASQUE DE LA RÉVOLUTION. LA RÉVOLUTION EST LE MASQUE …»

Le théâtre de la Révolution blanche

Debuisson retourne dans le giron familial. Par la famille et la sexualité, les filets de l’ancienne société sont jetés sur lui et contribuent à consolider son masque. Petit Debuisson a fauté. Il a trompé Premieramour avec la Révolution. Premieramour se livre à un délire de séduction et de vengeance. «C’est cela l’homme, dit-elle, sa première patrie est sa mère, une prison». Pendant la scène, Debuisson se regarde. Il est joué par une toute jeune fille. Il ne dit rien. Père et mère dialoguent dans une armoire :

«Père : c’est la résurrection de la chair. Car le ver ronge éternellement et le feu ne s’éteint pas. Mère: il fornique à l’entour. Cric Crac maintenant mon cœur est brisé, voyez. Père: je te l’offre mon fils. Je t’offre les deux, blanche et ou noire. Mère : Ôtez ce couteau de mon ventre. Putains maquillées. Père : A genoux canaille et demande à ta mère sa bénédiction. MERE LA HAUT SUR LE MONT / OU SOUFFLE LE VENT / OU MARIE ABAT / L’ENFANT DIVIN. Retour au Groenland. Venez mes enfants le soleil y réchauffe chaque jour. Père : faites taire cette idiote».

Éducation, religion, sexualité, une «zone d’ombre».

Entre temps s’est ouvert le théâtre de la Révolution qui rend la vie aux deux morts.

Sasportas, descendu sur scène, joue Robespierre, Galloudec Danton. Ils ont tous deux d’énormes crânes en caoutchouc. La mâchoire de Robespierre ne cesse de se détacher. La grosseur des têtes souligne l’absence des corps. Dans des scènes clownesques, Sasportas-Robespierre et Galloudec-Danton échangent des insultes dont celle-ci : laquais de Wallstreet. L’anachronisme est voulu. Danton présente l’attraction de ce théâtre : Maximilien, la vertu, l’homme sans bas ventre.

Sasportas annonce la fin du «théâtre de la révolution blanche», (du théâtre de la Raison ? ).

Debuisson est condamné à mort «parce que tes pensées sont blanches sous ta peau blanche», dit Sasportas. «Parce que tes yeux ont vu la beauté de nos sœurs (mythe d’Orphée) … Parce que tu es un propriétaire, un seigneur … La misère avec vous autres, c’est que vous ne savez pas mourir. C’est pourquoi vous détruisez tout ce qui vous entoure pour votre ordre de mort, dans lequel l’ivresse n’a pas de place. Pour notre révolution sans sexe…Qui sue pour vos philosophies. Jusqu’à ton urine et ta merde qui sont exploitation et esclavage». La clownerie n’est pas rédemptrice. Des coups de feu signalent que Debuisson a été exécuté.

La métaphore de l’ascenseur

Follow

Follow