Il m’a amusé de subvertir l’affiche et la couverture du catalogue de l’exposition Le vent de la réforme à la Bibliothèque universitaire de Strasbourg par deux citations respectivement extraites du livre de Matthieu Arnold, Luther (Fayard p.325) et de Sylvain Auroux La révolution technologique de la grammatisation (Editions Mardaga 1995). L’affiche a quelque chose de choquant venant d’une bibliothèque universitaire, qui n’en donne aucune précision, dans la mesure où elle perpétue une légende avérée. Il est à peu près certain que cette gestuelle n’est pas attribuable à Luther quand bien même on pourrait discuter pour savoir si les 95 thèses de la proposition de disputation portant essentiellement sur les indulgences ont été affichées ou non. C’était une pratique de l’époque que d’informer d’une proposition de controverse. La même légende se retrouve dans la bande dessinée consacrée à Luther. Où le geste se veut en outre révolutionnaire.

Il est d’autant plus curieux que la légende se perpétue en France qu’on y croit de moins en moins en Allemagne. Cela fait partie du storytelling de l’Église réformée. Le mettre en cause revient à dire à un Suisse que Guillaume Tell n’a pas existé. Il y a d’ailleurs une énorme contradiction entre ce geste qui se veut populaire, rebelle, et le contenu de ce qui est affiché, un texte en latin destiné à une disputatio universitaire.

Il est d’autant plus curieux que la légende se perpétue en France qu’on y croit de moins en moins en Allemagne. Cela fait partie du storytelling de l’Église réformée. Le mettre en cause revient à dire à un Suisse que Guillaume Tell n’a pas existé. Il y a d’ailleurs une énorme contradiction entre ce geste qui se veut populaire, rebelle, et le contenu de ce qui est affiché, un texte en latin destiné à une disputatio universitaire.

Je voudrais dans ce qui suit m’interroger sur ce que signifie l’expression fille de la langue vernaculaire et de l’imprimerie ? Et montrer que, si un outil se forge dans l’époque de la Réforme, c’est outil est linguistique. Au terme d’un processus qui la dépasse et qui est d’une portée considérable. Mais avant de voir, avec Sylvain Auroux ce qu’est la grammatisation, en quoi elle est une technologie et une révolution, un rappel de l’état de la langue à l’époque où Martin Luther entreprend la traduction de la Bible en langue allemande.

Langue thudesque

Sans remonter trop loin, rappelons que les Serments de Strasbourg, au 9ème siècle, que prononcent, contre leur frère Lothaire, les petits fils de Charlemagne, Charles plus tard surnommé le Chauve et Louis qui sera appelé le Germanique, consignent pour la première fois grâce au chroniqueur Nithard, autre petit-fils de Charlemagne, l’usage officiel d’autres langues que le latin à savoir la lingua theudisca (langue thudesque) la romana lingua. (J’en ai parlé ici). Voici à quoi ressemblait la première :

Obar Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhuuuige gesuor, geleistit, indi Ludhuuuig min herro, then er imo gesuor, forbrihchit, ob ih inan es iruuenden ne mag, noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag, uuidhar Karle imo ce follusti ne uuirdit. » (Si Charles observe le serment qu’il a juré à son frère Louis et que Louis, mon seigneur, rompt celui qu’il lui a juré, si je ne puis l’en détourner, ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner, nous ne lui prêterons aucune aide contre Charles).

Avec le mot theudisca, nous avons, en passant par diutisch, l’origine du mot deutsch, allemand, qui signifie du peuple.

Je résume à grands traits. Suit un siècle d’alphabétisation. L’expression est utilisée dans une optique large par le linguiste Karl-Heinz Göttert au sens où :

« la langue allemande a dû être élaborée pour le passage à l’écrit avec beaucoup d’apprentissages : adapter les lettres latines, élargir le vocabulaire, fluidifier les phrases ». (Karl-Heinz Göttert : Deutsche Sprache. 100 Seiten. Reclam)

Autour de l’an 1000, ce sera chose à peu près faite et cela permettra l’apparition de premières, non plus traductions strictes, mais déjà des adaptations des évangiles. Puis, ce sera le tournant de la langue profane des poètes sur le modèle de la littérature courtoise et des chansons de geste. Nous aurons pour la première Walter von der Vogelweide et pour les seconds Hartmann von Aue avec Erec et Yvain, Wolfram von Eschenbach et son Parzival, Gottfried von Strassburg et son Tristan, et l’anonyme Chanson des Niebelungs. Dans le domaine de la prose, Karl Heinz Göttert ajoute celle des prédicateurs, et surtout ce qu’il appelle la mystique féminine. C’est par ce biais que les femmes qui n’avaient accès ni à l’école latine ni au clergé s’exprimeront. On peut citer ici Mechthild von Magdebourg qui « apporte à la langue allemande le vocabulaire du sentiment religieux ». Au Moyen-Âge, la littérature est encore largement orale et sans le collectage du Codex Manesse, il n’en resterait aujourd’hui plus grand chose. Nous sommes au 14ème siècle, celui de l’invention des lunettes de lecture. Puis vint celle de l’imprimerie au milieu du 15ème .

« Avec l’impression de livres, les livres pour la première fois apparaissent sous une forme identique, ce qui modifiera pour toujours la vérité de l’écrit ». (Karl-Heinz Göttert : oc)

A noter que les premiers imprimés de Gutenberg, avant la Bible, concernaient les indulgences. La première bible dite Bible à 42 lignes connaît une diffusion très restreinte : 150 exemplaires papier. Du temps de Luther, elle atteindra 3000, dans le meilleur des cas même 5000 exemplaires.

« Les quantités nouvelles posaient un problème que l’on avait omis et que l’on pouvait omettre au vu de la faible portée des manuscrits, à savoir le caractère inachevé de la langue allemande, son absence d’unité ». (Karl-Heinz Göttert : oc)

Pendant tout le Moyen Age, l’allemand n’existait que dans ses variantes dialectales, parlées de toute façon mais aussi écrites. Je passe sur la question des voyelles longues ou brèves, les diphtongues. Et de leur unification au bout d’un moment. L’important à retenir ici est la persistance de parlers régionaux mais aussi le fait qu’un certain processus d’unification était déjà amorcé. La langue qu’emploiera Martin Luther pour la traduction du Nouveau Testament, en 1522, à partir de l’édition grecque (et latine) établie par Erasme, sera non pas celle qu’il entendra dans son entourage mais celle de la chancellerie du Prince électeur de Saxe, Frédéric le Sage. Ce dernier devait devenir empereur avant de renoncer au profit de Charles Quint. La Saxe était à l’époque l’une des régions les plus avancées de l’Empire grâce à l’industrie minière et dans une position centrale entre le nord et le sud. En d’autres termes, Luther a utilisé la langue d’un territoire en devenir et central.

« Les Allemands ne manquaient pas de bibles en langue vernaculaire : entre 1466 et 1518, outre les éditions partielles, quatorze impression de l’écriture sainte avaient déjà paru en hochdeutsch (le haut-allemand, parlé surtout en Allemagne du Sud) et quatre en niederdeutsch (bas-allemand, dialecte propre à Allemagne du Nord. Cependant, ces traductions assez peu répandues souffraient de plusieurs défauts : fondées sur le texte latin de la Vulgate, elles le restituaient souvent de manière trop littérale, proposant à leur lecteurs un style lourd difficilement compréhensible. Dans la veine des humanistes, Luther décida de revenir aux sources de la Bible, l’hébreu et le grec, mais il s’attacha aussi à rendre la Bible dans un allemand accessible à ses contemporains ». (Matthieu Arnold : Luther. Fayard p. 259).

Vers un dialecte protestant

Pour traduire, explique Karl-Heinz Göttert, Luther a le plus souvent opté pour la variante moyenne-allemande.

« La traduction de la Bible par Luther en 1522 constitue un jalon dans le processus d’unification de la langue. Dans le passé, on fêtait Luther comme créateur de l’allemand standard en nouvel haut-allemand, aujourd’hui nous savons qu’il suivait le courant. De ce point de vue c’est moins Luther que la Bible avec son incroyable diffusion qui a donné à l’unification de la langue une forte impulsion. »

Sans compter les copies pirates, il y aura, du vivant du réformateur, 430 éditions complètes ou partielles, estimées à un demi million d’exemplaires. La célébrité qu’il avait acquise à la Diète de Worms a contribué à la diffusion. Luther opère un changement de perspective. Il ne s’agissait plus de s’orienter en fonction de la fidélité à l’original mais de traduire en s’attachant à la compréhension du destinataire. Il ne s’agissait pas seulement d’une question linguistique car la traduction n’était pas neutre. Il s’opérait en même temps une réforme de la religion, ce qui fera dire à l’un des frères Grimm, Jacob Grimm, que la langue allemande était un dialecte protestant. C’est notamment dans la Bible que les futurs grammairiens puiseront leurs exemples pour codifier la langue. Mais ce sera encore un processus long. La Grammatica Germaniae lingae de Johannes Clajus date de 1578. Il est vrai que, comme le note Sylvain Auroux, « la grammaire vient en dernier ». Il faudra attendre encore un bon siècle pour voir le nombre de livres imprimés en allemand dépasser celui des livres écrits en latin.

Sola fide (la foi seule)

C’est sur la double implication, à la fois linguistique et théologique, de sa traduction que Luther a été amené à s’expliquer. Il pose lui-même le problème dans sa Missive sur la traduction :

« pour quelle raison, au chapitre III de l’Epître aux Romains, j’ai traduit les paroles de saint Paul arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus, de la façon suivante: Nous estimons que l’homme est justifie sans les œuvres de la loi, seulement par la foi. En outre, vous remarquez que les papistes ont été outrecuidants à l’excès, parce que le mot sola (seule, seulement) ne se trouve pas dans le texte de Paul et que cet ajout par moi fait à la Parole de Dieu ne serait selon eux point tolérable, etc. »

Dans la nouvelle traduction de la Bible en français (Fayard), le passage dont il est question s’exprime ainsi :

« Parce que nous estimons que la foi justifie l’homme sans les actes dictés par la loi »

La modification apportée par Luther est d’importance. Le fait que seule la foi [sauve] sans les œuvres est en effet l’une des maximes de la nouvelle religion au nombre de cinq, qui sont autant de délégitimation de l’Église de Rome : sola fide, sola scriptura (l’écriture seule), sola gratia (la grâce seule), solus Christus (Le Christ seul) Soli Deo gloria (pour la gloire de Dieu seulement). Je note au passage que cette opposition de la foi contre la loi fait renvoi à une bifurcation biographique : la décision prise par Luther d’abandonner les études juridiques pour entrer au couvent.

Après avoir assumé sa vantardise, affirmé qu’il s’agissait de sa traduction et qu’il faisait ce qu’il voulait, et que les papistes, s’ils n’étaient pas contents, n’avaient qu’à s’y mettre, il explique :

« Donc, en Romains, III, je savais pertinemment que le mot solum ne figure pas dans le texte latin et grec, et les papistes n’avaient pas besoin de me l’enseigner. Il est exact que les quatre lettres sola n’y figurent pas – des lettres que les têtes d’ânes contemplent comme les vaches un nouveau portail, sans se rendre compte cependant que ces lettres correspondent à l’intention même du texte, et que, quand on veut le traduire en allemand de façon claire et intelligible, on ne peut pas s’en passer, En effet, j’ai voulu parler allemand et non latin ou grec, car j’avais décidé d’utiliser l’allemand dans ma traduction, Or, il est dans la nature de notre langue allemande, quand elle parle de deux choses dont la première est affirmée et la seconde niée, d’utiliser le mot solum (allein, seulement) outre la négation ne… pas ou pas de. Par exemple, quand on dit : le paysan apporte seulement du grain et pas d’argent ; Non, en vérité, je n’ai actuellement pas d’argent, mais seulement du grain ; J’ai seulement mangé et pas encore bu ; As-tu seulement écrit et pas relu ? Et ainsi de suite, dans d’innombrables tournures d’usage courant.

Bien que les langues, latine ou grecque, ne le fassent point, la langue allemande procède ainsi dans toutes ces expressions : cela est dans sa nature [?] d’ajouter le mot seulement pour renforcer et préciser les mots ne… pas ou pas de. En effet, bien que je puisse également dire : le paysan apporte du grain et pas d’argent, les mots et pas d’argent n’ont pas un sens aussi fort et précis que quand je dis : le paysan apporte seulement du grain et pas d’argent », et ici, le mot seulement renforce à ce point les mots pas de qu’il en fait une expression allemande forte et claire. En effet, il ne faut pas demander à 1a lettre de la langue latine comment on doit parler allemand, comme le font ces ânes, Au contraire, il faut le demander à la mère en son foyer, aux enfants dans la rue, à l’homme du commun sur la place du marché, et regarder ceux-ci à la gueule pour voir comment ils parlent et traduire en conséquence – ainsi, ils comprennent et s’aperçoivent qu’on leur parle allemand.»

(Martin Luther Missive sur la traduction et l’intercession des saints (1530) Trad Hubert Guicharousse in Œuvres II Gallimard Pléiade p. 445)

Mais la traduction pour faciliter la compréhension du destinataire n’est qu’un aspect de la question. L’autre est théologique : il faut répondre à la crise de la foi et retrouver la confiance dans le salut. Il cherche dans l’explication linguistique une façon d’y répondre. Il lie d’ailleurs lui-même les deux dimensions à la fin de son texte. Ce n’est pas seulement une question de traduction, ses adversaires, ceux qu’il appelle les papistes, l’ont très bien compris et lui aussi :

« Mais assez parlé de la traduction et des caractéristiques propres aux langues. En effet, je ne me suis pas seulement fié ni plié à ces caractéristiques des langues pour ajouter solum (seulement) en Romains, III mais au contraire, le texte et la pensée de saint Paul le requièrent et l’exigent de façon impérieuse, car l’apôtre traite en cet endroit du point capital de la doctrine chrétienne, à savoir celui qui enseigne que nous sommes justifiés par la foi en Christ, sans aucune œuvre de la Loi. […]

Donc, puisque, fondamentalement, le sujet exige qu’on dise que la foi seule justifie, ainsi que les caractéristiques de notre langue allemande, qui enseignent également qu’il faut s’exprimer ainsi, que j’ai en outre l’exemple des saints Pères de l’Église, que cela est dicté par les périls qu’encourent les gens, qui ne doivent pas être attachés aux œuvres et manquer de foi au point d’en oublier le Christ – particulièrement à notre époque où ils sont accoutumés depuis si longtemps aux œuvres qu’il faut les en arracher avec force -, il n’est pas seulement légitime, mais aussi hautement nécessaire de dire de la façon la plus claire et évidente que seule la foi, sans les œuvres, justifie : je regrette de ne pas avoir ajouté aucune et d’aucun, donc de ne pas avoir traduit sans aucune œuvre d’aucune loi, de sorte que cela soit pleinement et franchement exprimé. C’est pourquoi ma traduction du Nouveau Testament restera ainsi, quand bien même tous les ânes papistes deviendraient fous furieux ; ils ne me feront pas ôter ce mot. » (Martin Luther oc p 453)

Non seulement la Bible le dit – du moins est-ce sa lecture – mais la langue allemande le confirme. Les œuvres dont il est question sont celles de la piété. On lui reprochera même de négliger celles de la charité. Luther avait eu, moine, une pratique obsessionnelle des exercices de piété avec le sentiment qu’ils ne faisaient que l »éloigner de la foi. Il faut entendre : celle dans le Christ. On voit que je m’efforce de comprendre ce qui est pour moi bien lointain pas seulement dans le temps.

Le Newes Testament Deutzsch, selon l’orthographe employée à l’époque, paraîtra en 1522. La Bible en entier attendra 1534. Les révisions successives et la traduction de l’Ancien Testament seront une œuvre collective signée D. Mart.Luth. L’édition non reliée de la Bible complète coûtait le salaire d’un compagnon maçon, en Allemagne centrale, précise l’historien Heinz Schilling. (Luther Biographie Salvator)

Beruf

Certains choix de traduction effectués par les réformateurs ont eu des conséquences idéologiques précises, comme l’a montré Max Weber, à partir d’un exemple, celui du mot Beruf. Pour traduire dans la Sagesse de Jésus Ben Sira ce qu’en termes contemporains on rend par vieillis sur ton ouvrage, Luther a substitué au mot tâche, corvée, ouvrage, le mot Beruf mot à connotation religieuse provenant de Berufung au sens d’appel intérieur, de vocation. Max Weber a détaillé cette question dans son livre L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme dans lequel il écrit :

« Le mot [Beruf, au sens de position dans la vie, de domaine délimité de travail (Lebensstellung)], dans son acception actuelle, est issu des traductions de la Bible où il correspond à l’esprit du traducteur et non à celui de l’original. Dans la traduction luthérienne de la Bible, il semble qu’il soit pour la première fois employé tout à fait dans notre acception actuelle dans un passage de Siracide (XI, 20 et 21). Il a pris ensuite sa signification actuelle dans la langue profane de tous les peuples protestants, alors qu’auparavant on ne pouvait trouver la moindre ébauche dans ce sens dans aucune littérature profane d’aucun de ces peuples (…). Une chose était au premier chef absolument nouvelle : c’était le fait d’estimer l’accomplissement du devoir à l’intérieur des professions séculières comme le contenu le plus élevé que pût revêtir dans l’absolu l’activité morale de l’individu. C’est là ce qui eut pour conséquence inévitable l’idée que le travail quotidien dans le monde revêtait une signification religieuse, et qui produisit la notion de profession-vocation. [pour la première fois en ce sens-là]. Dans la notion de profession-vocation s’exprime donc le dogme central de toutes les dénominations protestantes, lequel réprouve la distinction qu’introduisent les catholiques dans les commandements moraux chrétiens entre praecepta et consilia et lequel reconnaît comme seul moyen de mener une vie agréable à Dieu, non pas de renchérir sur la moralité intramondaine par le moyen de l’ascèse monastique mais exclusivement d’accomplir les devoirs intramondains, tels qu’ils découlent de la position de chaque individu dans la vie ; position qui, de ce fait, devient sa profession-vocation [Beruf] » (Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme Traduction Jean Pierre Grossein. Tel Gallimard pp 66-72)

Le sociologue allemand fait par ailleurs le lien entre cette traduction et celle évoquée précédemment concernant la sola fide :

« Mais quand il [Luther] tire plus clairement les conséquences de l’idée de la sola fide <par la foi seule>, quand il accentue de ce fait avec une acuité croissante son opposition aux conseils évangéliques catholiques du monachisme, dictés par le diable, la signification de la profession-vocation prend plus d’importance. Désormais la conduite de vie monacale n’est pas seulement, à l’évidence, dépourvue de toute valeur quant à la justification devant Dieu ; elle apparaît aussi à ses yeux comme le produit d’un manque de charité qui se dérobe égoïstement aux devoirs du monde. Par contraste, le travail dans une profession séculière paraît être l’expression extérieure de l’amour du prochain ; c’est toutefois sur un mode totalement étranger au monde, et dans une opposition presque grotesque, aux propositions d’Adam Smith, que Luther renvoie en particulier, pour fonder son point de vue, au fait que la division du travail force chaque individu à travailler pour d’autres. Mais cette justification, pour l’essentiel scolastique comme on le voit, disparaît bientôt à son tour, et Luther ne fait plus que renvoyer, en y insistant de plus en plus, au fait que l’accomplissement des devoirs intramondains est en toute circonstance la seule voie par où plaire à dieu, que c’est là, et là seulement, la volonté de Dieu, et que, pour cette raison, chaque profession licite a tout simplement la même valeur devant Dieu. (Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme Traduction Jean Pierre Grossein. Tel Gallimard pp 73-74)

La révolution technologique de la grammatisation

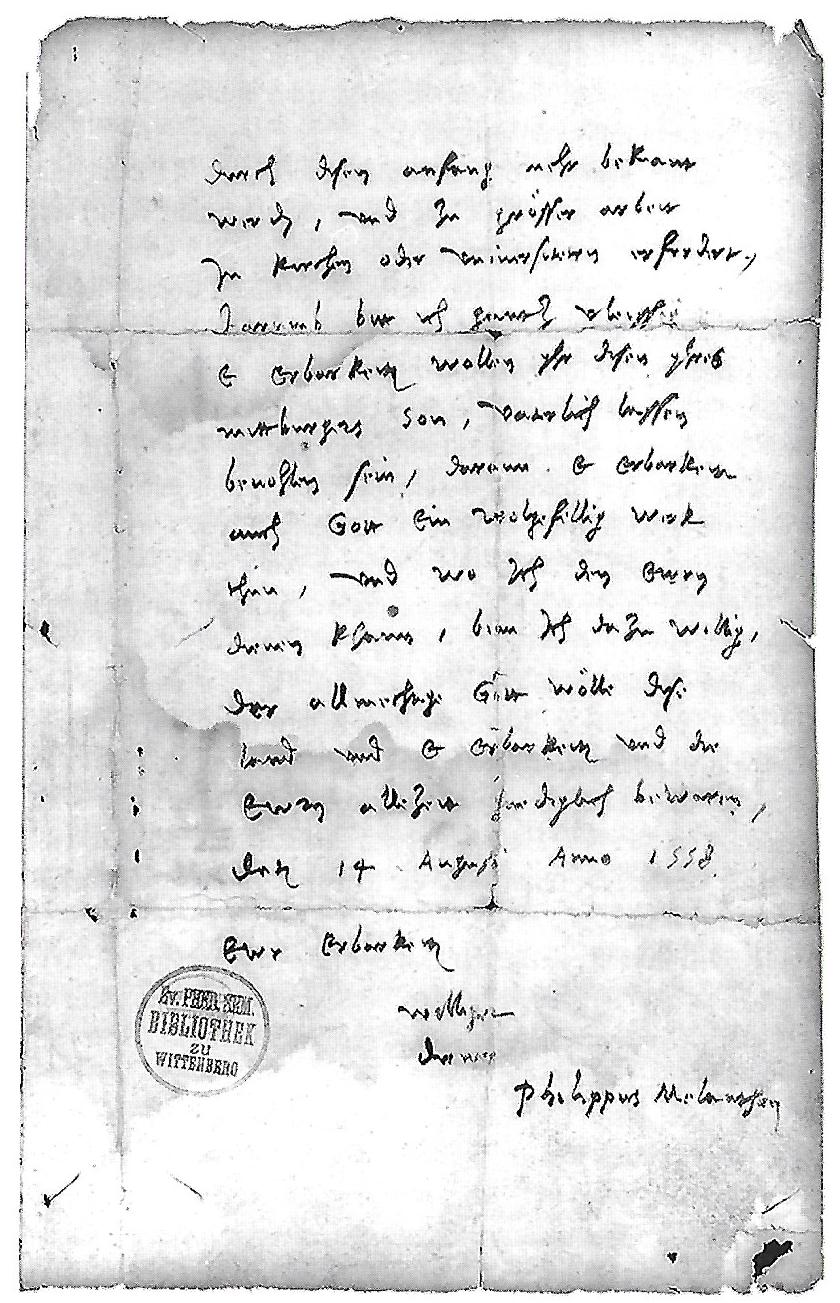

Document extrait de « Wir sind allzu lange deutsche Bestien gewesen » in Volksbildung bei Luther und Melanchthon ; eine Textsammlung / Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Hrsg. und kommentiert von Volkmar Joestel und Friedrich Schorlemmer

Follow

Follow