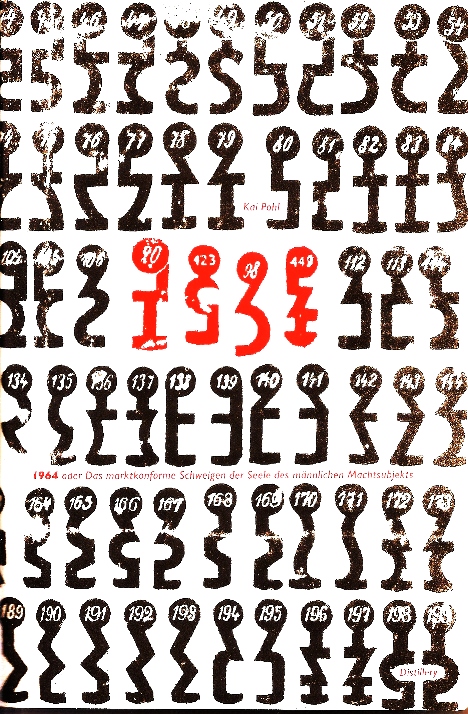

Descendant la Schönhauserallee en direction de cette sorte d’hypercentre qu’est devenu l’ancien Berlin Est du côté du Hackescher Markt – Alexanderplatz, dans le Prenzlauer Berg, un quartier que j’ai toujours bien aimé et qui du temps de la RDA déjà avait un peu une dimension hors cadre, même si son côté bobo est devenu moins attirant, il est encore bobo mélangé à de l’alternatif libertaire, on arrive sur le côté gauche passé la boulangerie bio sans gluten à la Kultur-und Schankwirtschaft BAIZ. Schankwirtschaft. N’était une connotation un peu trop moyenâgeuse, j’aurais volontiers traduit par taverne ce débit de boisson enfumé qui est aussi un lieu culturel. Amusant de relever dans ces temps d’économisme exacerbé, ce mot de Wirtschaft (économie) qui désigne aussi un lieu où un hôte (Wirt) sert des clients désireux de se nourrir et de se désaltérer. Parler en plus de Kulturwirtschaft témoigne d’une ironie du vocabulaire. Je m’y suis rendu un soir du mois de juin à l’invitation de l’une des lectrices pour assister à la présentation du dernier opus de Kai Pohl, 1964 ou Pour être en conformité avec les nécessités du marché, le sujet masculin du pouvoir impose le silence à son âme. Présentation qui s’est faite sous forme de lecture à trois voix par l’auteur Kai Pohl, Sylvia Koerbl et Kristin Schulz, cette dernière connue par les lecteurs du Sauterhin (J’ai présenté ici son recueil de poèmes). Tous trois participent à la revue floppy myriapoda – Subkommando für die freie Assoziation (Sous commando pour l’association libre), dont Kai Pohl est éditeur. On peut lire en ligne le sommaire du numéro 27, (provisoirement) le dernier en raison de son intégration avec d’autres dans la revue Abwärts! à laquelle il m’est arrivé de collaborer.

KAI POHL vit à Berlin et y travaille comme auteur, éditeur, artiste plasticien et graphiste.

Son texte dit la présentation éditoriale lie des cut-ups tirés d’Internet avec des notices biographiques, des voix intérieures et des lambeaux de conversation tirés du monde de l’illusion réelle née du manque de capacité de représentation. Ce serait un signe de folie que de réclamer en hiver des raisins mûrs dit Marc Aurèle, ce qu’Épictète commente ainsi : «la dispute ne concerne pas tel ou tel objet mais la question de savoir si nous sommes fous ou non». Tout un programme de débusquer cette folie. Ce n’est pas une mince affaire quand elle se cache dans ce qu’il est convenu d’appeler la normalité partagée alors même que l’on se demande benoîtement : mais d’où vient toute cette violence ?

Le titre contient l’année de naissance de l’auteur – 1964 – dans le Mecklembourg à l’époque où, enfant, l’on pouvait être bercé par le vent dans les arbres. La situation a changé et tout en habitant quelque part on ne peut plus parler d’avoir un chez soi. Kai Pohl déconstruit en quelque sorte la confusion de notre rapport au monde. Avec la distance de l’humour. J’écris notre parce que ce monde est effectivement nôtre mais aussi parce que le lecteur est impliqué dans ce qu’il lit comme co-auteur du texte puisque co-auteur de la réalité de ce monde.

J’ai traduit avec l’autorisation de l’auteur que je remercie le premier des cinq chapitres de son court opus. Il donne un aperçu de la façon de faire qui s’intensifie au fil des pages. Cela me donne l’occasion d’évoquer une littérature autre que celle qui est transmise par les canaux traditionnels de l’industrie du livre. Le livre est paru aux Editions distillerypress. Mes remerciements à Kristin Schulz pour la relecture de la traduction française.

Kai Pohl : 1964 ou Pour être en conformité avec les nécessités du marché, le sujet masculin du pouvoir impose le silence à son âme.

Partie 1

Si les hommes ne se soulèvent pas, à la fin se soulèvera la mer, l’herbe fera éclater les rues, les murs tomberont dans le vent, la rhétorique décorative des puissants leur retombera en acier brûlant sur les pieds.

*

(A cette place figurera ultérieurement le texte d’introduction)

Si, dans la ronde de ceux qui un jour peut-être liront cette élaboration, il devait se trouver quelqu’un qui en attende quelque chose, si minime que soit cette attente, qu’il lui soit dit : oublie ça. Il ne sera pas question de distraction, encore moins de savoirs et de connaissances. Même les formes habituelles de politesse manqueront à l’appel : tu seras, chère lectrice, cher lecteur, tutoyé(e) sans vergogne. Si cela te pose problème, mieux vaut pour toi ne pas aller plus loin dans la lecture. Tu seras déçu(e). Non pas par la matière qui t’es proposée – rien n’est proposé – ou par la manière douteuse dont l’auteur te la livre – rien n’est livré – tu seras déçu(e) par toi-même ! Car c’est toi-même, chère lectrice, cher lecteur, qui porte ta part dans les monstruosités dont il est question ici. Tu ne seras pas détourné(e) de ton désert quotidien par de bruissantes métaphores ou une story pleine de subtilités. Les romans et les narrations prolixes sont vraiment vexants et indignes. Ils expliquent le moindre petit détail merdique comme si on était trop bête pour le comprendre par soi-même¹. Si la grande relation de cause à effet te manque, tu es sur la bonne voie. S’il n’y a pas de résolution, il n’y a pas non plus de mystère, seulement un bourdonnement complexe de détails décomposables à l’infini et dont la somme ne forme pas nécessairement une unité. Hasard et providence ne s’opposent pas, ils forment les deux faces de la médaille. S’il n’y a pas de hasard, il n’y a pas non plus de destin. Il n’y a pas de chemin, il n’y a que des pas. Il n’y a pas de raison de perdre pied. Les mots peuvent être prononcés à haute voix, enregistrés, réécoutés. Le texte n’est pas le produit final, il est un outil.

(A cette place se trouvait hier encore un autre texte)

– J’ai raccroché. En plein milieu. Personne n’a le droit de me torturer sans cesse avec des banalités. J’en ai marre d’avoir sur le dos tous ces trouducs qui me poussent dans la folie. J’en ai marre de ne pas avoir de chez-moi. Oui, oui-ha ! J’habite une chambre spacieuse, cuisine, salle de bain, balcon avec vue, mon réfrigérateur est à peu près rempli. Mais ce n’est pas vraiment ce que l’on appelle un chez-soi. Ça pue dès que j’ouvre une fenêtre. Les pièces débordent de passé, de traces de présence, de traces d’attouchements dans les plus petits recoins. Sur les étagères s’amoncellent des livres, lettres, journaux, citations, dans la discothèque la musique de jours meilleurs. Dehors passe à toute vitesse l’avenir, satellites dans le ciel nocturne, protéine frelatée, les limousines se surpassent dans l’obscurité du vent – où, que diable, reste le présent ? Alors que l’avenir est à terre et dans l’air, dans le réservoir des océans, dans la semence de plantes à venir, dans les soucis qui n’ont plus besoin de sommeil, le présent se résume en une question drolatique. « Alors que fais-tu ? », est comme le point culminant de l’esprit du temps, une question qui ne veut même pas connaître ce qu’elle prétend interroger ; s’il s’agissait vraiment de cela, elle ne serait la plupart du temps même pas nécessaire ! Si on vous pose par exemple la question au téléphone, la réponse évidente est « je téléphone avec toi ». Mais, non, la banale phrase interrogative est en fait une quête d’information sur la manière de gagner sa croûte. On ne parle pas du travail. Du travail on en a. Ce qui est appelé présent est une fuite en avant continuée dans laquelle tout tourne autour de la façon de transformer sans le moindre effort des portions de vie aussi petites que possible en galette, pognon, fric, grisbi, pèze, flouze, oseille, picaillons, ronds, pépètes, radis². S’il s’agissait vraiment de faire quelque chose, nous n’aurions pas du tout le temps de travailler. Mais, ainsi, nous sommes, par la froide mécanique de multiplication de l’argent, retenus de nous bagarrer pour le lait et le miel qui au demeurant coulent en abondance. C’est pourquoi il est perfide d’obliger des gens à mendier. Non pas pour les quelques cents destinés à la saleté sous vide du supermarché, non. Mendier chaque jour pour l’existence en soi, cette conquête de l’évolution, c’est cela qui me dégoûte infiniment. Comment qualifier une société dans laquelle il faut sans cesse quémander ce qui de toute façon nous appartient. Je ne trouve pas de nom pour cela. Pas plus pour l’indifférence avec laquelle cet ordre est manifestement accepté, pour l’insensibilité de ceux qui ont toujours en gros très bien nagé dans le courant, yeux de graisse sur la soupe maigre, idiots omniscients et qui ne questionnent rien. Assis le cul bien au sec pendant que le mien touche le fond, de glace.

Dans la nuit profonde, les couleurs se sont éteintes, plus de vacarme, plus de chaos, les mots se dissolvent, s’éclatent en leurs lettres, libèrent le sens. S’il existe quelque chose comme une confiance originelle, elle provient pour moi du bruissement de puissants feuillus. Les premiers mois de ma vie, je les ai passés dans le landau placé sous de hauts tilleuls au bord d’une route de village dans un froid de canard. Dans l’air glacé qui devait m’endurcir flottait sans bruit la neige, il n’y avait pas beaucoup de véhicules à cette époque, le matin un tracteur rassemblait les bidons de lait, plus tard la motocyclette du facteur, rarement une voiture. Dans le crépuscule précoce des après-midi, les corneilles croassantes retournaient dans leurs arbres dortoirs. Puis vinrent les tempêtes de printemps. La neige est devenue pluie, les corneilles sont des avions et les tilleuls des bruits de la grande ville qui font effraction par la fenêtre. Les pensées divaguent, produisent le trouble, le mélange, le brouillage des frontières de toute sorte, décomposition des agencements concrets et symboliques en flots d’images, en culture événementielle, en n’importe quoi et verbiage, la télévision diffuse sans interruption, le mainstream délire, la signification irrite, le spectacle spécule, le capital imagine. Quoi cependant s’il ne reste au final aucune essence, si la vie belle n’arrive plus du tout, si nous avons renoncé pour rien, si en plein milieu s’effondre le sentiment ? A un moment ou un autre s’emparer de la bouteille, sur l’étiquette : « Toute activité impossible pour cause de soleil et de bière. Espère que vous faites la révolution³»

Puis je suis allé au fleuve, me suis lavé et promené au bord du parking. Juste derrière le gratte-ciel s’étendait un espace vert avec des arbres géants, sous les arbres des tables, sur les tables des os et des restes de cadavres. Je me suis réveillé, je suis allé au bord du champ où débutaient les traces, la terre gelée crissait sous mes pas. Le matin, j’ai dormi un peu dans un fossé puis j’ai continué vers le nord par la zone piétonne. Derrière moi, deux agents de la police criminelle. Il faisait nuit noire. J’atteignis l’ambassade avec l’intention de parler au consul, je parvins par la porte tournante à la fenêtre de son bureau, nous avons fumé un peu ensemble puis je suis allé dormir. Lorsque plus tard j’ai regardé par la fenêtre tout était calme, les policiers trainaient là, la nuit était fraîche et vide. Je me suis empressé de rentrer chez moi en passant les contrôles pour attendre les bulldozers. J’ai pris la boîte de thé sur l’étagère. Les champignons à l’intérieur avaient l’air de doigts desséchés. Je me suis glissé en haut de l’escalier, me suis couché et j’ai dormi jusqu’au matin du surlendemain. Puis je suis allé dans mon appartement, ai fais mes valises, je suis allé à l’aéroport et j’ai pris un vol pour l’Italie. Là bas j’ai erré au milieu de palais et je me suis retrouvé pour un moment dans la cage d’escalier de mon enfance. Je me suis assis sur la première marche pour boire un café. Le seul rayon de lumière provenait d’une petite lampe. J’ai pris encore une gorgée d’eau puis je me suis glissé dans le sac de couchage. Plus tard, je fus réveillé par un orage violent. Par l’escalier, je suis sorti à l’air libre, je suis rapidement retourné le trench-coat trempé, me suis accordé une vodka et je suis allé dormir. A six heures je me suis levé, j’ai pris mes affaires et je suis parti pour trois mois en Australie. Dès mon arrivée, j’ai acheté un récepteur à ondes courtes, une bouilloire, un journal et une tasse de café.

Un jumbo-jet passa au-dessus de ma tête. Avec l’arme au cran de sûreté ôté, j’ai donné au terminal le code de mon appartement. J’étais passé de la contemplation à l’abstraction, en d’autres termes j’avais repris mes esprits. Le soir, j’ai mangé chez Pak Pikka. Étaient surtout présents des non-indonésiens avec des épouses indonésiennes. On parlait pidgin. J’ai ensuite encore été dans un magasin avec du personnel allemand bien que j’en avais assez. Sur le chemin du retour, il s’est mis à neiger. J’ai titubé jusqu’à la cuisine, bu un peu de vodka et attendu les heures suivantes dans le bunker. A un moment quelconque, le silence est devenu trop grand, l’odeur trop mauvaise. Je suis allé à la douche, faire mon sac et dans le métro. Le train arriva au bout de deux minutes, plus vide que d’habitude. A la station Concorde, j’ai changé de ligne, fermé les yeux et me suis endormi en quelques minutes. Puis, j’ai pris l’ascenseur jusqu’au garage souterrain. J’ai éteint la lumière crue et suis allé dans l’ombre, les peupliers bruissaient comme la mer. Dans la maison du café, j’ai assisté à la façon dont, à une vitesse croissante, le reste du monde ne se distinguait plus des images sur l’écran. Quelqu’un avait réussi à dégueuler sur le mur des toilettes. L’après midi, j’ai marché jusqu’à la maison dans un tourbillon de neige, me suis assis au bureau et j’ai noté : « Il est minuit. La pluie fouette les vitres ». Je me suis jeté sur le lit, ai éteint la lumière. Au kiosque d’en face, j’eus le lendemain l’information que les bus ne circulent plus. Le gouvernement avait mis des troupes en marche pour mater l’insurrection.

Un visage brûlé dans les rayons du soleil couchant. Une déchirure se dessine dans le ciel, une douleur lancinante comme quand on vous arrache des mains un flingue avec lequel ces derniers temps on s’est maintenu hors de l’eau. Rails de chemin de fer envahis de mauvaises herbes un jeton de fer blanc rouillé, moisi et encroûté. L’obscurité descend sur les périphéries détruites, odeur mordante de mauvaise herbe. Par manque de carburant il n’y a plus de trafic aérien, peu de voitures circulent dans les rues. C’est une rue de faubourg typique avec des palmiers, des surfaces de gazon et des bungalows d’un côté et, de l’autre, des terrains abandonnés comme à Palm Beach Floride, dix ans après que les habitants se soient enfuis. Il y a longtemps qu’ici règne la mafia, on s’en aperçoit le mieux la nuit. Au milieu des surfaces inhabitables, des habitants brutaux sont à l’affût derrière des façades léchées, enfermés dans le chaos entre stations essence, friches et dépotoirs, zones industrielles, magasins de bricolage, entrepôts, vieux dépôts et usines fermées. Partout de la réclame pour des choses dont personne n’a besoin qui sont ferrailles aussitôt qu’elles quittent la production ce qui donne une impression encore plus lugubre. « L’homme est fait pour se soumettre et obéir », tel est le message suspendu sur cette zone. Les étoiles tirent en biais sur le ciel de nuit vide d’où tombent en crépitant des flèches d’argent. Des véhicules de troupe blindés filent, à toute allure et les sirènes hurlantes, vers la prochaine intervention.

Je voudrais une fois comme un animal fixer les nuages, n’être chez moi dans aucune langue, sauf dans les vibrations du feuillage, dans le vrombissement de l’eau qui tombe, dans la fumée du feu de bois éteint par la pluie. Mais la ville continue de dérailler, elle fait un bruit de ferraille et grince, l’herbe fleurit toute seule dans le silence qui n’existe pas. Le silence est devenu un bruissement, il est impossible de distinguer le chœur mixte des machines du bruit des furies intérieures. Mais bien sûr, la ville comme une société d’insectes géante et bourdonnante d’où l’on extrait quelques voix individuelles préparées à l’avance, à peu près ainsi. La guerre repose sur la mystification et le son d’une voix dit plus que les mots. Je suis pour des relations claires, pour des coupes claires et rapides, la mobilité. Il faut surmonter les limitations que l’on se fixe soi même quotidiennement. Cela veut dire, je prêche moi-même la croyance qui détruit mes os. Cela veut dire que le reste de la soirée je ramperai par terre grâce au russevodka et au polonaisgrain. L’odeur d’une averse de pluie fait oublier pour un moment le terrorisme financier. La foire des achats, l’ivresse technique, le débordement d’excitation dompte le flot des mots. Il y a longtemps qu’ici on ne dit plus rien. Le sens de l’histoire ne consiste pas à mettre ensemble des éclats mais à éclater ce qui est mis ensemble. Merde à l’argent, l’État, la Bible, la normalité, la soumission, la propriété, ProSieben4 – passe un film qui mène à l’absurde toutes les preuves. Si les hommes ne se soulèvent pas, à la fin se soulèvera la mer, l’herbe fera éclater les rues, les murs tomberont dans le vent, la rhétorique décorative des puissants leur retombera en acier brûlant sur les pieds.

(A cet endroit, cela continuera dans peu de temps)

Kai Pohl

(Traduction Bernard Umbrecht)

Follow

Follow