1. Joseph Beuys :

« I like America and America likes me » (1974)

Pour l’ouverture à Manhattan d’une dépendance de la Galerie René Block de Berlin, Jospeh Beuys s’était rendu à New-York pour s’enfermer pendant trois jours dans une salle de la galerie, transformée en cage, avec un coyote nommé „Little John“. Il s’y est rendu les mains sur les yeux, puis enveloppé dans une cape de feutre et transporté en ambulance pour ne pas fouler le sol des Etats-Unis. L’ensemble de l’action s’est déroulée du 23 au 25 mai 1974. La vidéo ci-dessous, extraite d’un journal télévisé, donne une petite idée de ce qu’il s’est passé. Pour une vue plus ample on peut voir le film de Herbert Wietz tourné pour la galerie.

Comme Beuys l’a expliqué plus tard: «Je voulais m’isoler, m’isoler, ne rien voir de l’Amérique d’autre que le coyote.» La galerie a ainsi été transformée en une sorte d’ îlot extraterritorial construisant la localité où l’action a eu lieu. Les deux acteurs sont déterritorialisés. Tant le coyote capturé, extrait de son territoire naturel, que l’artiste qui joue cette déterritorialisation. Le titre de la performance, I like America and America likes me, est ironique et constitue une protestation contre l’hégémonie américaine sur le marché de l’art. Coiffé de son doulos et équipé d’une canne, Beuys s’est muni de couvertures en feutre, de gants, d’un idiophone, un triangle, d’une lampe torche. Les objets avaient été peints de couleurs « neutres », grises et brunes. Chaque jour, cinquante exemplaires du Wall Street Journal ont été déposés dans la cage. Le coyote les a préférés à la paille qui lui était destinée. Régulièrement Beuys sculptait une sorte de figure, peut-être de berger, muni de son bâton. Le comportement du coyote a été tantôt passif, détaché, tantôt actif, plus mordant. Le retour, à la fin de l’action, s’est déroulé à l’identique de l’arrivée. Je n’ai pas réussi à trouver d’informations sur le mode de transport de l’animal. Pour Beuys, l’ambulance évoque l’une de ses thématiques récurrentes : le couple blessure / soin. Il y a dans la blessure une source d’énergie dont il faut prendre soin.

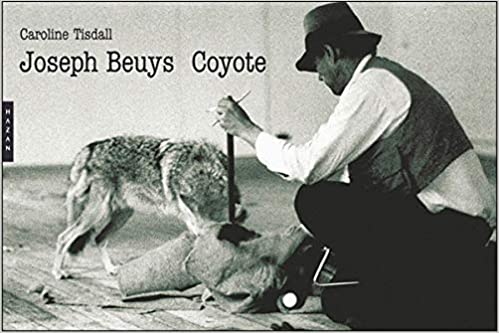

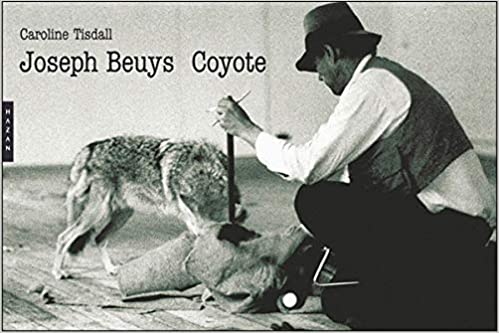

La meilleure description disponible de l’action a été rapportée par Caroline Tisdall dans son livre (couverture ci-dessus) essentiellement composé de photographies. Dans son texte liminaire, elle souligne que l’artiste avait présenté au coyote – et disposé dans la salle – les artefacts de son monde. « Celui-ci réagit à la mode coyote en les marquant d’un geste de possession ». L’homme, lui, « avait apporté un répertoire de mouvements et une notion du temps » :

« Ces deux éléments soumis aux réactions du coyote se trouvèrent par elles modulés et conditionnés. L’homme ne quittait jamais l’animal des yeux et, entre eux, la ligne de ce rayon visuel [de la lampe torche] devint comme les aiguilles d’un cadran d’horloge spirituel, qui minutait les mouvements et déterminait dans le temps le rythme du dialogue. L’homme exécutait sa séquence de mouvements, sorte de chorégraphie dirigée vers le coyote et réglée par ses réactions quant au tempo et au mode expressif. La séquence durait en général une heure et quart, parfois beaucoup plus longtemps. En tout elle se répéta plus de trente fois mais à chaque fois dans une tonalité et sur un mode différent. »

(Caroline Tysdall : Joseph Beuys / Coyote. Hazan. 2009)

Beuys n’efface pas le fait qu’il est là en tant qu’être humain exosomatisé, différent de l’animal. Des rugissements de turbines – machines industrielles à produire de l’énergie – été ont enregistrés sur – et diffusés de brefs instants par – un magnétophone.

Enveloppé dans sa couverture de feutre, Beuys se fait sculpture animée, tantôt verticale la canne sortant par le haut, tantôt pliée canne vers le sol ou accroupie canne en l’air puis canne vers le sol.

« Ces mouvements suivaient toujours le même schéma général, mais ceux du coyote variaient à chaque séquence. Tantôt il se conduisait comme si ce genre de chose était pour lui simple routine. Tantôt il gardait une certaine distance ou semblait se désintéresser de ce qui se passait, et l’atmosphère était alors digne et calme. Tantôt il rodait attentif, sur ses gardes, tournant prudemment autour de la forme de feutre, sursautant au moindre mouvement. Et, parfois follement surexcité, il devenait fripon et sournois. Poussant le jeu jusqu’à l’agression, il se jetait sur la canne, mordait et lacérait le feutre pour le réduire en lambeaux, dont les touffes ressemblaient à celles de sa propre fourrure, alors en période de émue. Ses réactions étaient particulièrement vives lorsque la forme de feutre gisait sans mouvement : il la flairait anxieusement, la poussait du museau ou de la patte avec sollicitude, ou bien il se renaît à l’écart, circonspect et soupçonneux. Il lui arriva aussi de se coucher auprès du corps ou d’essayer de se glisser sous le feutre. »

(Caroline Tysdall : o.c.)

Les expressions devenir « fripon et sournois » ou la référence au fait qu’il prenait parfois « l’expression fourbe qu’on était en droit d’attendre de lui » ne sont évidemment pas des expressions du langage coyote mais la projection d’un certain nombre d’interprétations des mythologies amérindiennes concernant le coyote. Mythologies dégradées en vil coyote dans le dessin animé bien connu, Bip bip et coyote.

La rue du mur (Wall Street)

Difficile de s’y retrouver dans ces différentes mythologies amérindiennes tant elles sont diverses et variées. Toujours est-il que le coyote, animal anthropomorphe, tient chez les Amérindiens une place importante. Il fait l’objet d’une vénération. Pour certains interprètes, il est une figure du trickser, de l’espiègle fripon. Pour d’autres, il participe pleinement des mythes sur l’origine du feu (James Frazer). Il est, comme Prométhée, voleur de feu. On peut plus simplement retenir la présence du Wall Street Journal et se rappeler l’origine du nom, La rue du Mur (Wall Street), c’est à dire un rapport avec la colonisation d’abord hollandaise puis anglaise de ce qui s’appellera d’abord New Amsterdam avant de s’appeler New York. Le mur fut construit pour protéger les colons des tribus amérindiennes. En ce sens on peut y voir ce qui aux yeux de Beuys constitue la blessure de l’Amérique.

La métaphore, que l’on peut qualifier de théâtrale, construite par Beuys à New York n’est pas passée inaperçue y compris dans d’autres champs artistiques. A l’exemple de Heiner Müller. Les deux artistes se connaissaient mais ne se sont jamais rencontrés. « Beuys disait que j’étais le seul à l’avoir compris » affirme Heiner Müller dans son autobiographie. Et il s’en dit flatté et ajoute :

« Son rapport au trivial, la relation entre pathos et trivialité m’a intéressée, il en résulte un frottement qui a quelque chose à voir avec la façon de faire du feu avec du bois ou des pierres. »

Müller évoque Beuys dans plusieurs entretiens. Je mets l’accent ici sur celui dans lequel il se sert de la métaphore du coyote.

2. Heiner Müller :

« Der Text ist der Coyote / Le texte est le coyote »

„[…] Die großen Publikumserfolge sind meistens Stücke, die schon leer sind, also Aufführungen, die nichts mehr transportieren als sich selbst. Das sind die großen Theatererfolge, so Cats und dieses ganzes Zeug auf der trivialen Ebene. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine archaische Position, aber mir scheint, […] dass wir im Theater noch gar nicht wirklich mit Texten gearbeitet haben, dass Texte da noch immer nicht als Material, noch immer nicht als Körper gebraucht worden sind. Mir ist jetzt eingefallen (nur weiß ich gar nicht, wie ich es den Schauspielern im Hamlet sagen soll, ich glaube, ich lasse es lieber), diese Performance von Beuys mit dem Kojoten in New York. Eigentlich ist das für mich eine ideale Metapher für den Umgang des Schauspielers mit dem Text, der Text ist der Kojote. Der Shakespeare-Text ist der Kojote. Und man weiß nicht, wie der sich verhält. Jeder Schauspieler müsste umgehen mit dem Text wie Beuys mit dem Kojoten. Aber wie sage ich das einem Schauspieler, der gewöhnt ist, als ein Beamter mit dem Text umzugehen, den Text bestenfalls zu verwalten. Oder sogar zu administrieren. Eben daran denke ich, wenn ich meine, dass die Zeit des Textes im Theater erst kommen wird.“

(Heiner Müller : Gleichzeitigkeit und Repräsentation / Ein Gespräch in Werke 11. Gespräche 2. Suhrkamp. Pp 466-467)

« […]les grands succès publics sont le plus souvent des pièces qui sont déjà vides, donc des représentations qui ne véhiculent rien d‘autres qu’elles-mêmes. Ce sont les grands succès théâtraux comme Cats et tous ces trucs plus triviaux les uns que les autres. Je ne sais pas, peut-être est-ce une position archaïque, mais il me semble […] qu’au théâtre on n’a pas encore véritablement travaillé avec des textes, que les textes n’y ont toujours pas été traités comme matériaux, toujours pas comme corps. Je me suis souvenu (simplement je ne sais pas comment le dire aux acteurs d’Hamlet, je crois que je ferais mieux de laisser tomber) de cette performance de Beuys avec un coyote à New York. En fait, c’est pour moi une métaphore idéale de l’attitude de l’acteur à l’égard du texte, le texte est le coyote. Le texte de Shakespeare est le coyote. Et on ne sait pas comment il se comporte. Chaque comédien devrait avoir à l’égard du texte une attitude comparable à celle de Beuys à l’égard du coyote. Mais comment dire cela à un acteur habitué à se comporter à l’égard du texte comme un employé, à être dans le meilleur des cas une sorte d’administrateur du texte. Ou même de gestionnaire. C’est à cela que je pense quand je dis que le temps du texte au théâtre est à venir. »

(Heiner Müller : Simultanéité et représentation/ Conversation avec Robert Weimann in Heiner Müller / Conversations 1975-1995. Éditions de Minuit. Trad. Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil)

Heiner Müller déplore que le texte au théâtre ne soit toujours pas traité comme un corps. Il utilise la métaphore du théâtre beuysien qui lui paraît « idéale » pour préciser ce qu’il entend par là. Il s’agit de la relation du comédien au texte. Le texte doit comme le coyote dans la performance, rester imprévisible, changeant, ouvert sans qu’il soit question d’une appropriation. D’ailleurs, de l’auteur lui-même on ne peut pas dire qu’il s’approprie la langue. Il lui cède bien plus qu’il ne la domine, affirme Müller. Les significations doivent rester inachevées, les métaphores libres de circuler, détachables et ré-interprétables. Cela s’oppose aux produits finis et emballés des industries culturelles qui mettent un couvercle sur les processus de travail, de production et sur l’expérience. Cela d’autant plus que les métaphores, selon Müller, dépassent l’intentionnalité de leurs auteur.e.s. Elles sont plus intelligentes qu’eux.

Réintroduire de la diachronie dans notre absence d’époque hypersynchronisée qui met en crise la représentation : même si ce n’est pas exprimé en ces termes, l’on pourrait ainsi définir la teneur de cet entretien intitulé Simultanéité et représentation. La conversation avec le spécialiste de Shakespeare, Robert Weimann, dont est extrait le texte cité, avait eu lieu en juillet 1989 alors que Heiner Müller se préparait à « l’expédition » collective de la mise en scène de Hamlet (Shakespeare) /Hamlet-Machine (Müller), au Deutsches Theater, à Berlin. Les répétition commencèrent en août de la même année. La première avait eu lieu en mars 1990. Entre temps, le Mur de Berlin était tombé. Et le temps était sorti de ses gonds. Le dialogue était destiné à paraître – et est paru – dans un ouvrage collectif sous la direction de Hans Ulrich Gumbrecht et Robert Weimann avec pour titre Postmoderne – Globale Differenz (Postmodernité et différence globale). Ce sont autant de notions qui ne sont pas la tasse de thé de Müller. Ses interrogations vont plutôt vers la disparition de la transmission de l’expérience et de la processualité au profit d’images figées qui ne véhiculent rien d’autres qu’elles-mêmes. Des images qui ne sont pas ouvertes, ne disent pas les expériences, ne décrivent pas les processus. Et cela dans un temps qui presse et qui « est aussi du délai ». Müller introduit d’emblée, dans la conversation, la proposition de Nietzsche, qu’il qualifie de « la plus importante dans le tumulte de ce débat » :

« L’humanité a besoin d’un nouveau dessein »

La référence à Beuys est précédée par l’évocation d’une représentation au cours de laquelle on voit sur une scène une femme peler un oignon peut-être une heure durant. A ce propos et de la tendance à mettre en scène un animal, Müller note un « déplacement de la fonction sociale du théâtre » vers une fonction anthropologique. C’est là une autre correspondance possible avec Beuys pour qui l’art est anthropologique. La femme et l’oignon n’est pas sans évoquer un texte de Franz Kafka. Il est cité par Jean-Philippe Antoine en guise d’introduction à l’œuvre de Beuys en épitaphe de son livre « La traversée du XXème siècle / Joseph Beuys, l’image et le souvenir ». Il y est question de casser des noix sur scène :

„Eine Nuß aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst, deshalb wird es auch niemand wagen, ein Publikum zusammenzurufen und vor ihm, um es zu unterhalten, Nüsse knacken. Tut er es dennoch und gelingt seine Absicht, dann kann es sich eben doch nicht nur um bloßes Nüsseknacken handeln. Oder es handelt sich um Nüsseknacken, aber es stellt sich heraus, daß wir über diese Kunst hinweggesehen haben, weil wir sie glatt beherrschten und daß uns dieser neue Nußknacker erst ihr eigentliches Wesen zeigt, wobei es dann für die Wirkung sogar nützlich sein könnte, wenn er etwas weniger tüchtig im Nüsseknacken ist als die Mehrzahl von uns.“

(Franz Kafka : Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse)

« Casser une noix n’a vraiment rien d’un art, aussi personne n’osera rameuter un public pour casser des noix sous ses yeux afin de le distraire. Mais si quelqu’un le fait néanmoins, et qu’il parvienne à ses fins, alors c’est qu’il ne s’agit pas simplement de casser des noix. Ou bien il s’agit en effet de cela, mais nous nous apercevons que nous n’avions pas su voir qu’il s’agissait d’un art, à force de le posséder trop bien, et qu’il fallait que ce nouveau casseur de noix survienne pour nous en révéler la vraie nature — l’effet produit étant peut-être même alors plus grand si l’artiste casse un peu moins bien les noix que la majorité d’entre nous. »

Franz Kafka : Joséphine la cantatrice et le peuple des souris in Franz Kafka, Un jeûneur et autres nouvelles.Trad. B. Lortholary. GF

On comprend par là l’idée de Beuys que chaque homme est un artiste. Dans l’entretien cité, Müller rappelle comme souvent la phrase de Kafka : « La littérature est l’affaire du peuple ». Dans le commentaire qui suit, je retiens ceci :

« je fais des choses dont je ne sais pas ce qu’elles sont, le public reçoit ces choses et ne sait pas non plus ce qu’elles sont mais il éprouve peut-être au moins partiellement ce qu’elles sont dès lors qu’elles entrent en collision avec une expérience quelconque de la réalité. Expérience qu’il fait en dehors du théâtre »

C’est peut-être dans cette résonance que se constituent des savoirs et ce que Beuys appelle sculpture sociale. On peut aussi, à propos de l’oignon et des noix, noter qu’il y a une différence entre faire machinalement les choses et décider de le faire devant un public, ce qui en retour nous rappelle que nous faisons les choses mécaniquement. Par automatismes, tellement les gestes sont intériorisés.

Il y aurait bien d’autres correspondances possibles à mettre en évidence entre les deux hommes de l’art sans que leurs approches soient assimilables les unes aux autres. Deux aspects, par exemple, pour lesquels les points de vue de Beuys et de Müller ne me semblent pas très étrangers l’un à l’autre. Ils concernent la domination du visible et la nécessité d’une localité. L’oeil est un organe impérialiste dit Müller, ce qui rejoint l’idée beuysienne de la nécessité d’activer d’autre sens que la vue dans et par l’action artistique. Cela dans un lieu déterminé, en constituant une localité.

« Dans cette discussion sur la postmodernité, les différences sont aplanies ou évacuées. Il y a a priori la prétention au global et à l’international. Mais je crois que l’art a constamment besoin de la dimension locale. Ce qu’il en advient dans la diffusion internationale, c’est autre chose. Mais le point de départ est là ; s’il se perd ça devient vide »

(Heiner Müller : conversation citée.)

L’absence de localité vide l’art de sa consistance.

Follow

Follow