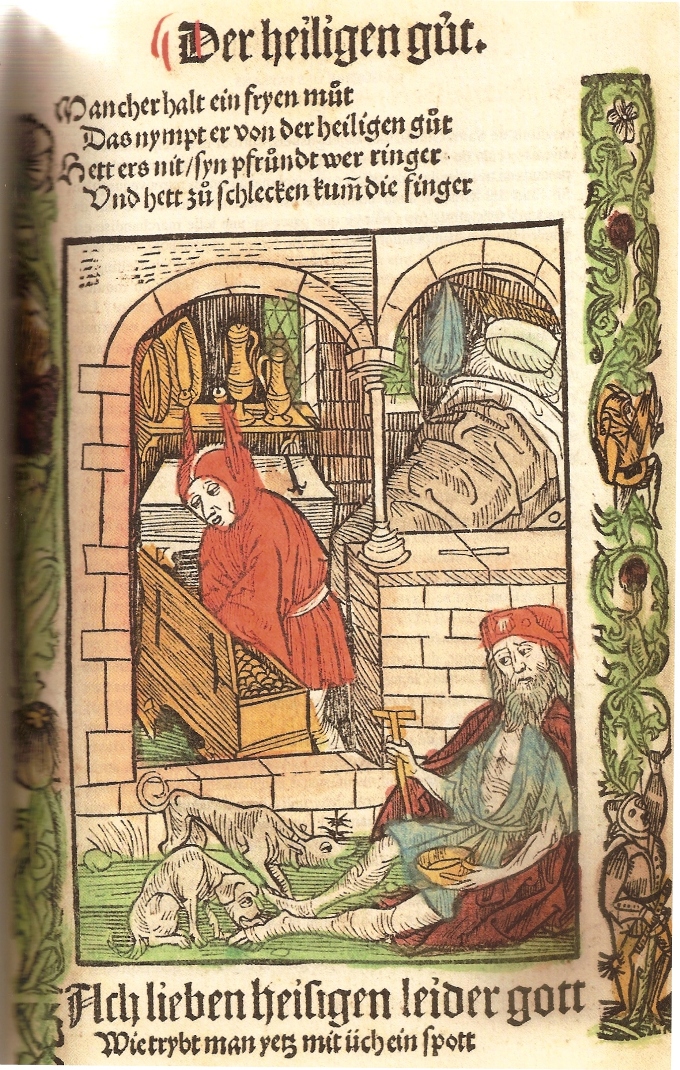

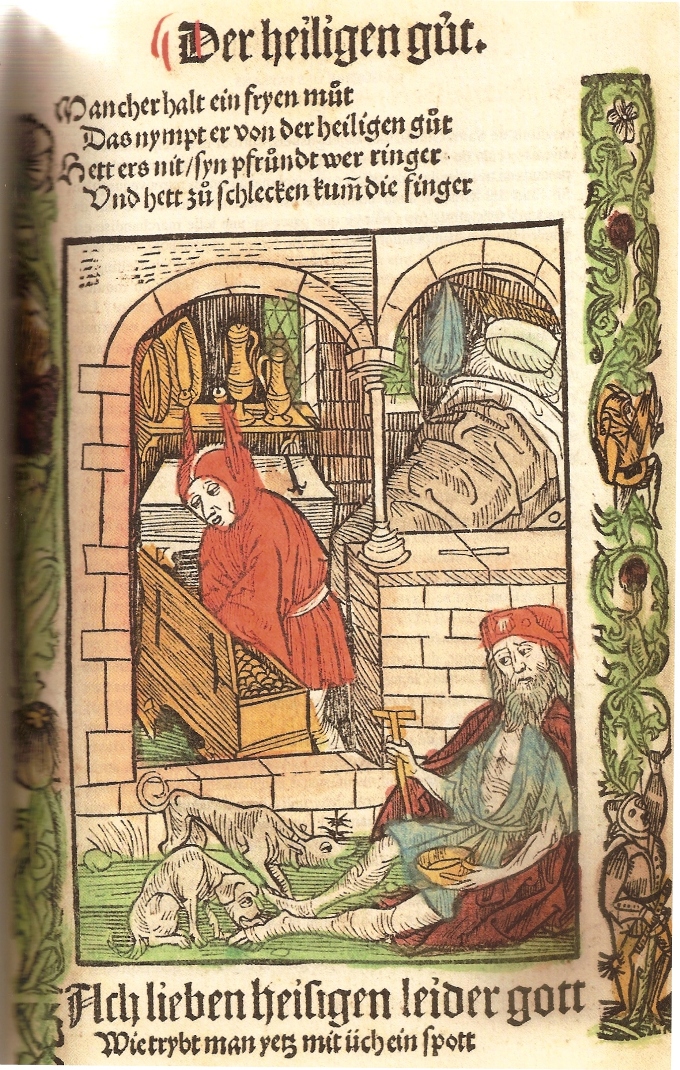

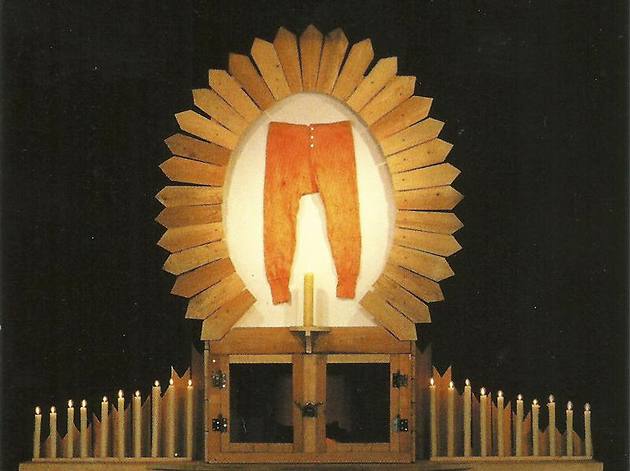

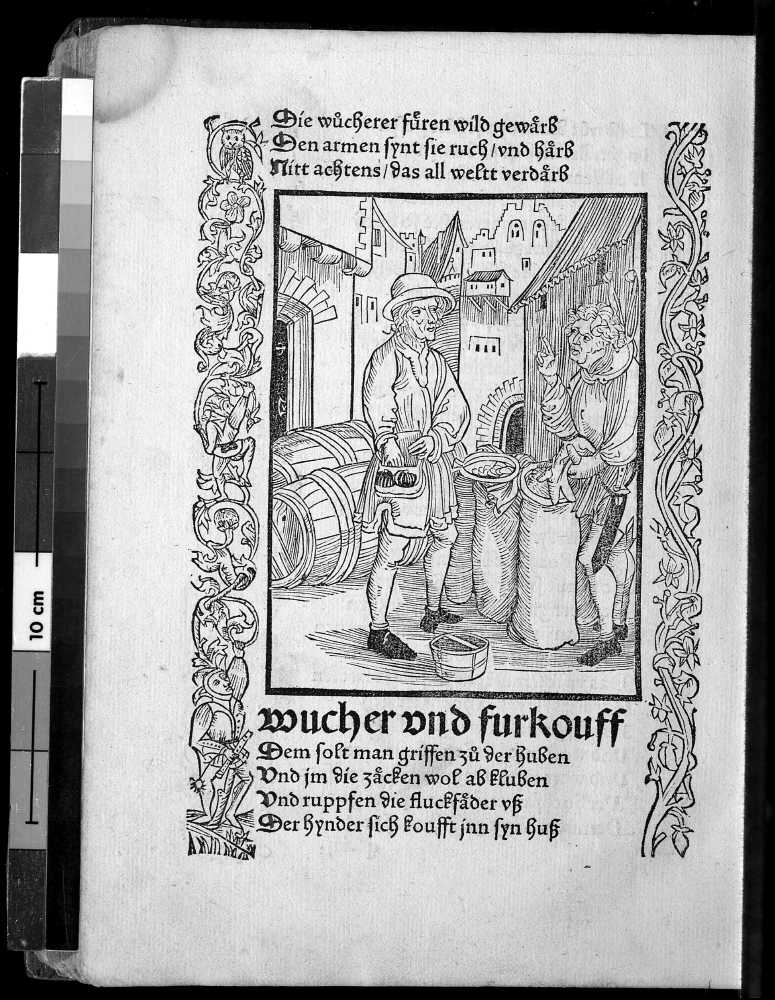

Pauvre Job et mauvais riche. Gravure sur bois publiée à Strasbourg en 1512, extraite de la « Narrenbeschwörung », l’exorcisme des fous de Thomas Murner. Publié dans La guerre des paysans – L’Alsace et la révolution du Bundschuh 1493-1525 de Georges Bischoff . Editions de la Nuée Bleue. Strasbourg 2010 page 75

Dans le cadre de sa contribution hebdomadaire sur InternetActu, Xavier de la Porte, producteur de Place de la Toile sur France Culture avait au début de l’année proposé la lecture d’un article paru dans The Economist : Comment Luther est devenu viral, article que je cherche ici à commenter en le croisant avec d’autre lectures. L’article de The Economist tente d’établir un parallèle entre le mouvement de la Réforme protestante personnalisé exclusivement par Martin Luther avec les opposants aux régimes autoritaires des pays arabes ce qui peut surprendre quand on connaît les rapports très ambigus qu’entretenait Luther avec les pouvoirs politiques établis de son époque et ses appels à la répression des paysans en révolte.

The Economist : Comment Luther est devenu viral (extrait 1)

« C’est un récit qui nous est familier : après des décennies de grogne, une nouvelle forme de média donne aux opposants à un régime autoritaire le moyen de s’exprimer, de déclarer leur solidarité et coordonner leurs actions. Le message protestataire se répand de manière virale dans les réseaux sociaux et il devient impossible de passer sous silence le poids du soutien public à la révolution. La combinaison d’une technologie de publication améliorée et des réseaux sociaux est un catalyseur pour le changement social, là où les efforts précédents avaient échoué. C’est ce qui s’est produit pendant le printemps arabe. C’est aussi ce qui s’est passé pendant la Réforme, il y a près de 500 ans, quand Martin Luther et ses alliés se sont emparés des nouveaux médias de leur temps – les pamphlets, les balades, et les gravures sur bois – et les ont fait circuler dans les réseaux sociaux pour promouvoir le message de la réforme religieuse.

Les chercheurs ont longtemps débattu de l’efficacité relative des médias imprimés, de la transmission orale et des images dans le soutien populaire à la Réforme. Certains ont mis en avant le rôle central de l’imprimerie, une technologie relativement neuve à l’époque. D’autres ont relevé l’importance des prêches et des autres formes de transmission orale. Plus récemment, les historiens ont mis en valeur le rôle des médias comme moyens de signaler et de coordonner l’opinion publique pendant la Réforme.Aujourd’hui, l’internet offre une nouvelle perspective dans ce débat au long cours, en soulignant que le facteur primordial n’était pas l’imprimerie elle-même (dans le paysage depuis 1450), mais plus largement le système des médias se partageant le long des réseaux sociaux – ce qu’on appelle aujourd’hui les “médias sociaux”. Luther, comme les révolutionnaires arabes, a compris très vite les dynamiques du nouvel environnement médiatique et a vu comment il pourrait y faire circuler son message. (…) »

La Réforme sert de comparaison à beaucoup d’évènement. Elle fut ainsi évoquée pour l’effondrement des pays de l’Est. Aujourd’hui elle l’est pour le Printemps arabe. Pourquoi pas pour Occupy Wall Street ? Les techniques médiatiques actuelles ne savent pas rendre compte d’un mouvement autrement qu’en le personnalisant. Ici Luther. Pourquoi pas Calvin ? Evidemment, Thomas Münzer… connaît pas. La Guerre des paysans non plus. Mais commençons par la question de la technique.

« le facteur primordial n’était pas l’imprimerie elle-même », est-il noté. Certes l’imprimerie a existé avant Luther mais sans l’imprimerie pas de Luther. Pourquoi effacer la question de la technique ce qui revient d’ailleurs à effacer Internet et les technologies contemporaines pour les mouvements d’aujourd’hui ?

« L’avènement de l’imprimerie a été une condition préalable importante de la Réforme protestante dans son ensemble ; car, sans l’imprimerie, le protestantisme n’aurait pu rendre effectif un « sacerdoce de tous les croyants ». Mais en même temps, la nouvelle technique a également joué un rôle cristallisateur. Elle a été cet « enchantement » par lequel un obscur théologien de Wittenberg a réussi à ébranler le trône de Saint Pierre »

Elizabeth L . Eisenstein : In La Révolution de l’imprimé. A l’aube de l’Europe moderne. La Découverte 1991 pp 187-188

L’imprimerie n’a d’ailleurs pas seulement servi la cause de Luther, mais aussi bien celle de ses adversaires, Calvin ou Thomas Müntzer, le plus radical d’entre eux. Elle a revigoré le catholicisme aussi. Le livre a servi Ignace de Loyola, tant la Réforme que la Contre Réforme, celle de Cromwell sans compter tout le domaine du savoir. Cette technique a fait autant pour Galilée que pour Luther. De même qu’aujourd’hui les réseaux sociaux servent aussi bien Occupy Wall Street que le Tea Party, la diffusion des connaissances et celle de l’obscurantisme.

Paradoxalement, l’Eglise catholique a compris d’emblée l’intérêt de l’imprimerie. L’un des premiers usages d’imprimé quelle fit fut de mobiliser pour la croisade contre les Turcs. L’Eglise catholique a légitimé cette technique et lui a fourni son premier marché.

Le début de la Réforme est en général daté du jour où Luther a cloué publié ses “95 thèses sur la puissance des Indulgences” sur la porte de l’église de Wittenberg, le 31 octobre 1517. Au début une classique disputation théologique pour laquelle il n’était pas inhabituelle de clouer ses prises de positions sur la porte d’une église dont les fidèles pour la plupart ne savaient pas lire. Mais il s’est passé quelque chose d’inattendu dont Luther fut le premier surpris.

The Economist : Comment Luther est devenu viral (extrait 2) :

Bien qu’écrite en latin, ces “95 thèses” causèrent un émoi immédiat, d’abord dans les cercles académiques de Wittenberg, puis plus loin. En décembre 1517, des éditions imprimées de ces thèses, sous la forme de pamphlets et de feuilles volantes, apparurent simultanément à Leipzig, à Nuremberg, à Bâle, aux frais d’amis de Luther à qui il avait envoyé des copies. Des traductions en allemand, qui pouvaient être lues plus facilement par un public plus large, suivirent rapidement et se répandirent dans les territoires de langue allemande.(…)

La diffusion rapide, mais non intentionnelle des “95 thèses” alerta Luther sur la manière dont les médias passant d’une personne à l’autre pouvaient atteindre une vaste audience. (…) L’environnement médiatique que Luther s’est montré particulièrement habile à maîtriser avait beaucoup en commun avec l’écosystème numérique d’aujourd’hui, ses blogs, ses réseaux sociaux et ses discussions. C’était un système décentralisé dans lequel les participants s’occupaient de la distribution, décidaient collectivement des messages à diffuser en priorité grâce au partage et à la recommandation. Les théoriciens des médias modernes parleraient d’un public connecté, qui ne fait pas que consommer l’information. Luther a donné le texte de son nouveau pamphlet à un ami éditeur (sans aucun échange d’argent), puis a attendu qu’il se répande dans le réseau des lieux où on l’imprimait en Allemagne. (…)

Comme avec les like de Facebook et les retweet de Tweeter, le nombre de réimpressions sert d’indicateur de popularité d’un sujet. Les pamphlets de Luther étaient les plus recherchés ; un contemporain a noté qu’ils “n’étaient pas tant vendus qu’arrachés”. Son premier pamphlet en allemand, le “Sermon sur les indulgences et la Grâce” a été réimprimé 14 fois dans la seule année 1518, à 1 000 exemplaires à chaque fois. En tout, entre 6 000 et 7 000 pamphlets furent imprimés pendant la première décennie de la Réforme, plus d’un quart étaient les textes de Luther. Même s’il était l’auteur le plus prolifique et le plus populaire, il y en avait beaucoup d’autres, dans les deux camps ».

Luther stratège de marketing viral ? Sans le réseau des imprimeurs cela n’aurait pas été possible mais on n’en est tout de même pas à pouvoir cliquer sur un bouton retweet d’autant qu’il fallait un marché permettant aux imprimeurs de vivre. Quel était plus généralement le contexte et comment les choses se sont-elles cristallisées ? A ne se concentrer que sur les questions religieuses, sur une opposition entre Luther et Rome, on se prive de compréhension, me semble-t-il, surtout pour une époque de grande transformation où s’imbriquent les questions sociales, religieuses et politiques, bref celle d’une crise.. Dans l’Allemagne de Luther n’existe pas de pouvoir autoritaire centralisé. Et le contexte est insurrectionnel. Le climat est à la folie. Peut-être même est-ce plutôt cela qui rapproche cette époque de la nôtre.

La question du seuil technologique

L’historien Georges Bischoff consacre un chapitre de son récent livre la Guerre des Paysans l’Alsace et la révolution du Bundschuh (1493 -1525) à la question du seuil technologique et du précapitalisme :

« L’arrivée de produits nouveaux fabriqués en série et destinés à un large marché invite à poser la question du seuil technologique : peut-on parler de prérévolution industrielle ou de révolution préindustrielle, en installant ce concept dans une chronologie plus courte que ce que suggère le préfixe « pré » ? Donc en se fixant sur une phase d’éclosion sans s’arrêter aux préliminaires. (…) 1470-1525 : irruption du papier, du verre, de l’argent, donc du livre, de la réflexion individuelle (la lecture, le miroir) et de la valeur libératoire. Les premiers thalers, qui sont des dollars virtuels, sont frappés /imprimés à Hall, au Tyrol en 1477 ; dans les années qui suivent, la plupart des monnaies sont réajustées (…) La fièvre minière s’empare de la Forêt Noire et des Vosges vers 1460, 1480, après une longue éclipse (…) sur un fond de rivalités politiques et économiques, qui s’expriment dans les autres domaines d’innovation. (…) La mobilisation des capitaux nécessaires aux investissements, achat de presses, gravure de matrices, fonderie des caractères, illustrations, papier, naturellement, donne lieu à des associations complexes où s’illustre les grands financiers du temps. »

La guerre des paysans – L’Alsace et la révolution du Bundschuh 1493-1525 de Georges Bischoff . Editions de la Nuée Bleue. Strasbourg 2010. Pages 76-77.

Tout ce qui paraissait immuable est ébranlé. Dans ce contexte apparaîtront des révoltes paysannes qui serviront elles-mêmes de contexte au choc de la réforme selon l’expression de Georges Bischoff.

« L’infarctus qui se déclenche à l’arrivée de Martin Luther procède d’une accumulation de causes très diverses. L’attente était d’autant plus forte que les investissements spirituels étaient toujours plus lourds, et, probablement, plus vains. Investissements ? Le mot ressortit du vocabulaire de l’économie, mais correspond bien à la réalité des choses. Les indulgences, dénoncées comme une escroquerie théologique, reposent sur un abus de confiance dont l’Eglise s’est rendue coupable, en rejetant la doctrine de la grâce offerte par le sacrifice du Christ – le sang couleur de rose -, et en imposant une logique comptable dont elle tire les bénéfices matériels. Paradoxe suprême : cette prise de conscience est rendue possible par la surabondance du sacré, par l’arrivée en force des Ecritures dans le domaine public et par la conquête de la parole par le peuple de Dieu. En complotant pour l’avènement d’un ordre nouveau plus conforme à l’économie du Salut, les Bundshuher ont préparé la voie à cette libération des âmes »

La guerre des paysans – L’Alsace et la révolution du Bundschuh 1493-1525 de Georges Bischoff. Page 246

On relèvera dans les termes employés pour décrire cette époque lointaine des mots qui nous sont familiers dans la crise d’aujourd’hui : investissement, crise de confiance, logique comptable.

«La libération de la parole inaugurée à Wittenberg en 1517 vient catalyser des revendications qui s’exprimaient plus ou moins ouvertement depuis une bonne génération. L’insurrection des campagnes n’en modifie pas la teneur mais les confirme»

La guerre des paysans – L’Alsace et la révolution du Bundschuh 1493-1525 de Georges Bischoff . Page 248

The Economist : Comment Luther est devenu viral (extrait 3) :

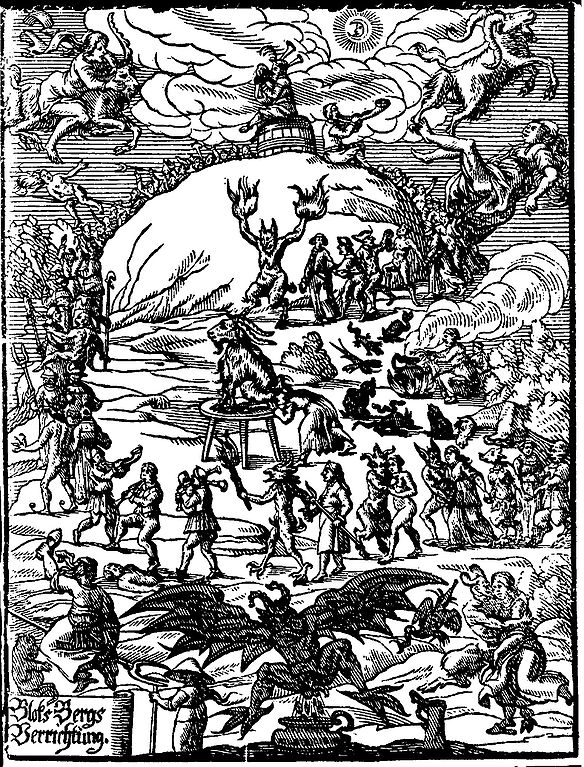

« Les mots ne furent pas les seuls à voyager dans les réseaux sociaux pendant l’époque de la Réforme, la musique et les images aussi. Les balades de circonstance, comme le pamphlet, étaient une forme relativement récente de médium. (…) Les réformés autant que les catholiques firent usage de cette nouvelle manière de diffuser l’information pour attaquer l’adversaire.

Les gravures sur bois furent une autre forme de propagande. La combinaison de dessins osés et courts textes, imprimés comme sur une feuille, pouvaient porter des messages aux analphabètes et servaient de supports visuels aux prêcheurs. Luther nota que “sans images on ne peut ni penser ni comprendre quoi que ce soit”.

Sous l’afflux de ces pamphlets, de ces balades et de ces gravures, l’opinion publique vira en faveur des thèses de Luther. Et ce, malgré les efforts de la censure et les tentatives des catholiques pour les noyer sous la diffusion de leurs propres thèses. Pour user d’une expression contemporaine, le message de Luther est devenu viral »

« Le fait que les lettres, les chiffres et les dessins étaient tous pareillement reproductibles à la fin du XVème siècle doit d’avantage être mis en relief. Que le livre imprimé ait rendu possible de nouvelles formes de rapports réciproques entre les éléments divers, voilà qui est plus important que le changement subi séparément par l’image, le chiffre et la lettre ».

Elizabeth L . Eisenstein : In La Révolution de l’imprimé. A l’aube de l’Europe moderne. La Découverte 1991 page 40

Il en va de même aujourd’hui où la révolution numérique modifie les rapports entre l’écrit (chiffres et lettres) l’image (animée ou non) et le son.

De quoi Luther est-il le nom ?

Luther unifie, polarise une effervescence préexistante. Son intervention d’abord involontaire intervient en outre dans un contexte de répression

« A l’époque même où la quatrième conspiration du Bundschuh, était réprimée dans la Forêt-Noire, Luther lança à Wittenberg le signal du mouvement qui devait entraîner dans son tourbillon tous les ordres et ébranler tout l’Empire. Les thèses de l’augustin de Thuringe firent l’effet de la foudre dans un baril de poudre. Elles donnèrent dès l’abord aux aspirations multiples et contradictoires des chevaliers comme des bourgeois, des paysans comme des plébéiens, des princes avides d’indépendance comme du bas clergé, des sectes mystiques clandestines comme de l’opposition littéraire des érudits et des satiristes burlesques, une expression générale commune, autour de laquelle ils se groupèrent avec une rapidité surprenante. Cette alliance soudaine de tous les éléments d’opposition, si courte que fut sa durée, révéla brusquement la force immense du mouvement et le fit progresser d’autant plus rapidement ».

Friedrich Engels : La guerre des paysans en Allemagne. Editions sociales Paris 1974 page 107

Le paradoxe de l’homme luthérien

Le paradoxe de l’homme luthérien a été saisi par le philosophe Ernst Bloch dans un livre qu’il consacre à l’adversaire radical de Luther, Thomas Münzer.

L’écrasement de l’Eglise par Luther ne signifie aucune révolution venue de la base, mais bien un royaume étatique fondé d’en haut, une explosion de despotisme divin qui réduit à néant toute participation de l’humanité à l’exercice du pouvoir, toute synergie.

Dès lors on a quelque raison de s’étonner en constatant l’itinéraire spirituel qui sera, par la suite, celui de l’homme luthérien. Car le monde bourgeois ne va pas libérer seulement l’entrepreneur, mais justement aussi l’idiosyncrasie personnelle; il verra surgir en foule les aventuriers et les excentriques. [C’est moi qui souligne, BU] En Allemagne surtout, ces personnages agités, coupés de toute influence efficace, conserveront une sensibilité d’autant plus vive dans la formation de leur individualité spirituelle. Or le refus luthérien de toute singularité, le mépris que professe la simple et pure foi à l’égard de la folle raison vont dans un sens exactement inverse. Rappelons-nous que l’auteur protestant du premier ouvrage consacré au docteur Faust le présente comme un orgueilleux scolastique catholique, qui fait fâcheusement contraste avec l’autre Wittenbergeois, le pieux Luther, l’homme de Dieu, celui qui ne s’amuse point à prendre des ailes d’aigle pour explorer le ciel et la terre. Toute la distance entre ce premier Faust et le héros qui deviendra ensuite le symbole même d’une spontanéité spécifiquement protestante indique, en même temps, le processus anti-luthérien qui aboutira à remettre en honneur, sous une forme nouvelle, l’ancienne tradition de l’étincelle et de la singularité, le « Sauve mon âme» (Salva meam animam) de la mystique chrétienne ».Ernst Bloch : Thomas Münzer Théologien de la révolution Julliard 10/18 Paris 1975 page 213-21

The Economist : Comment Luther est devenu viral (extrait 4) :

Durant les premières années de la Réforme, exprimer son soutien à Luther par le prêche, par la recommandation d’un pamphlet ou le chant d’une balade hostile au Pape était dangereux. En réprimant rapidement les cas isolés d’opposition, les régimes autocratiques découragent leurs opposants à s’exprimer et se mettre en rapport les uns avec les autres. Il y a obstacle à l’action collective quand les gens sont insatisfaits, mais pas certains que leur insatisfaction soit suffisamment partagée, c’est ce qu’a remarqué Zeynep Tufekci , une sociologue de l’université de Caroline du Nord, à propos du printemps arabe. Les dictatures égyptiennes et tunisiennes, explique-t-elle, ont survécu si longtemps parce que malgré la haine de beaucoup pour ces régimes, ils ne pouvaient être certains que cette haine était partagée. Cependant, avec les troubles du début 2011, les sites des médias sociaux ont permis aux gens de signaler leur préférence à leurs pairs, en masse et rapidement, dans une “cascade informationnelle” qui a rendu possible l’action.

Il se passa la même chose avec la Réforme. La popularité des pamphlets en 1523-1524, très majoritairement en faveur de Luther, a joué le rôle d’un mécanisme collectif de signalement.

Il est difficile de comparer, comme le fait l’hebdomadaire britannique dans une illustration, Moubarak et le pape Léon X. Je ne sache pas qu’il est question pour l’instant de réforme religieuse dans ces pays. Il n’est cependant pas exclu que cela s’annonce. Ici, on compare l’histoire européenne à celle du monde arabe. Qu’est-ce que cela donnerait si l’on restait dans le contexte de l’histoire européenne. Quelque chose comme Occupy ou les Pirates ? Voici en tout cas ce qu’écrit sur l’imprimerie et Internet une jeune pirate d’aujourd’hui, Julia Schramm, qui a été une des premières à définir son engagement pirate après avoir été tentée par le parti libéral (FDP). Même si elle règle un peu vite cinq siècles d’histoire qui ont été aussi des progrès, elle réagit ci-dessous au contexte de Kulturkampf numérique qui sévit en Allemagne et qui fera l’objet d’un prochain article.

« (…) Jusqu’à l’invention de l’imprimerie, les puissants du clergé et de la noblesse avaient la haute main sur le discours public. Avec l’industrialisation du livre et la démocratisation de l’alphabétisme aux 18ème et 19ème siècles, se sont constituées, comme nous disons aujourd’hui, des sociétés d’exploitation pour gérer cette industrialisation. Ces oligopoles, outre leurs profits, ont produits aussi une caste plus ou moins intellectuelle qui a jusqu’à maintenant largement contrôlé le discours politique dans l’occident moderne. Cette caste se trouve aujourd’hui être la tête des éditions et des journaux, des fondations culturelles et des universités. Cette caste n’a pas seulement mené et contrôlé le discours politique des dernières décennies, avec la conscience d’être au fond un contre-pouvoir démocratique face à la politique et à l’économie, deux instances considérées comme dépourvues de culture. Aussi bien les politiques que les dirigeants économiques essayent de se légitimer auprès des représentants de la caste pétrie de culture, c’est ce que montre avec exemplarité la sublimation de la culture. La culture (et avant tout l’esthétique) est une religion séculaire dans l’occident moderne. Et les grands prêtres craignent pour leur pouvoir.

Internet s’attaque à cette souveraineté du profit, de l’opinion et de la signification. Chaque homme est aujourd’hui potentiellement un leader d’opinion, peut créer de l’art, influencer le discours, l’enrichir ou le modifier. Les changements sont très rapides, les renommées vont et viennent, le temps de gloire ne sont plus tant de 15 minutes que 15 secondes. Chaque homme ou femme peut devenir un éditorialiste, un auteur, un musicien, bref, un artiste. Chacun peut enfouir, dans les profondeurs d’Internet et les têtes des autres, son art, qu’il peut faire comme passe-temps, sans financement, simplement pour le faire. Ainsi chacun devient tout d’un coup un éditeur. Internet dévalorise la caste des oligarques de la culture. Leur réaction ne peut être que la panique, parce qu’au fond ce n’est pas que d’argent qu’il s’agit (même si c’est aussi ce dont nous débattons) mais avant tout de la légitimité de leur travail. Finalement, ce qui ronge cette caste intellectuelle, c’est la mentalité de « gardien », c’est-à-dire qu’ils s’imaginent devoir aider les hommes à regarder le monde. Ce dont il s’agit ici c’est de démocratie ! Et je pense qu’il est clair que se cache derrière cette mentalité une image méprisante de l’humanité. (…)».

Via où l’on peut retrouver l’intégrale. J’ai quelque peu modifié la traduction.

A suivre

Follow

Follow

Mystérieux pirates

Après la première victoire à Berlin, 8,9 % des suffrages, 15 sièges sur 152, un score qui a surpris tout le monde, à commencer par les principaux intéressés, on avait voulu se rassurer en mettant cela sur le compte de l’esprit libertaire des Berlinois. Après leur abordage dans le Land de Sarre, 7,40 % et 4 élus, il faut se rendre à l’évidence : quand un parti nouveau prend la place d’un autre (le parti libéral, FDP) qui plus est un parti de la coalition gouvernementale, dont un membre est vice-chancelier, ça fait des vagues, il se passe quelque chose de sérieux. La rapidité du succès des Pirates, ils ont été créés en 2006, installe une nouvelle donne. Depuis, tout ce que l’Allemagne compte de commentateurs et d’experts en politologie se mobilise pour localiser le vaisseau pirate dans la galaxie des partis.

Exercice difficile car ils sont quelque part ailleurs que sur l’échiquier traditionnelle.

L’essai de localisation que vous voyez ci-dessus provient d’une tentative pirate elle-même. La carte est extraite d’un wiki pirate. En jaune, le parti libéral, FDP, en voie de disparition, en noir et bleu les Chrétiens démocrates, les Verts en vert, la Sociale-démocratie et die Linke en rouge. Dans la portion bordée par les vecteurs progressisme et libertarisme, on trouve, tout seul, le parti pirate. Le diagramme est construit sur une triple opposition : individualisme / collectivisme, conservateurs/ progressistes, restrictif / libertaire. Mais, en fait, les pirates sont un peu tout cela à la fois, et cette classification ne fonctionne pas vraiment.

Ils sont le parti du numérique et des réseaux, le « parti de la société de l’information », un mouvement en devenir, là où les autres sont des partis établis issus du capitalisme industriel et consumériste. Pour Marina Weisband, encore un peu secrétaire générale du Parti Pirate – elle quitte bientôt sa fonction pour pouvoir finir ses études – les pirates sont « l’antithèse du système Merkel », au sens où la chancelière a tendance à gouverner par-dessus le Parlement, pas du tout dans l’esprit d’une démocratie participative. Marina Weisband définit son parti plutôt comme un mouvement et comme le seul « libéral et social » : « nous avons des partis sociaux comme le Verts et le SPD qui sont classiquement sociaux mais non libéraux car ils prétendent qu’il y a une bonne et une mauvaise façon de vivre. Il y a ensuite le FDP, parti libéral sur le plan économique qui dit : liberté pour tous, que le plus fort gagne. Notre attitude est nouvelle : nous réclamons la liberté mais nous admettons que nous devons rendre cette liberté possible à tous ». Il faut prendre acte de la fin d’un système d’information unidirectionnel. : « ma génération a grandi avec la capacité de renvoyer de l’information. Nous pouvons commenter chaque article de journal, nous pouvons rédiger des blogs, nous pouvons générer des contenus. Et on se demande évidemment pourquoi ce ne serait pas possible aussi dans le domaine politique ».

En effet, on ne voit pas pourquoi. D’autant que les instruments existent désormais.

Prochaines échéances : au Schleswig-Holstein, le 6. Mai et en Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, le 13. Mai.