Statue équestre de Frédéric 2, avenue Unter den Linden à Berlin

La statue équestre du Roi de Prusse Frédéric 2, à Berlin, fait partie des « statues voyageuses » de la capitale allemande. Bernard Oudin et Michèle Georges dans leur livre « Histoires de Berlin » en dénombrent quatre. Il faudrait sans doute y ajouter une cinquième celle de Karl Marx et Friedrich Engels.

L’œuvre de Christian-Daniel Rauch était à peu de chose près à la place où elle est aujourd’hui pendant un siècle, de 1851 à 1951, date à laquelle elle fut déboulonnée par les autorités est-allemande qui la remirent en place en 1981.

Celui que l’on appelle aussi le « vieux Fritz », est décrit par Alfred Döblin, dans son roman Novembre 1918, comme « l’échalas au nez pointu, le roi de la guerre de Sept ans, qu’on appelait le Grand et qui de son vivant s’est comporté en athéiste enragé et voltairien ». On pourrait ajouter despote éclairé et francophile, adepte de la philosophie des Lumières, auteur d’un Anti-Machiavel, introducteur de la pomme de terre en Allemagne, promoteur de l’industrialisation, compositeur, flûtiste, misogyne, etc…. Il est toujours encore bien controversé aujourd’hui surtout si l’on change d’optique et que l’on adopte, par exemple, un point de vue comme celui de la Pologne.

A 18 ans, Frédéric veut déserter l’armée de son père, le sinistre roi sergent Frédéric Guillaume 1er. Ce dernier pour l’éduquer le fera assister à la décapitation de son ami et complice Hans Hermann von Katte.

Si j’en parle aujourd’hui, c’est qu’il est né le 24 janvier 1712, c’est-à-dire il a exactement 300 ans.

Un jour, peu après sa réinstallation à Berlin Est, alors que je passais par là en compagnie du dramaturge Heiner Müller, celui-ci me dit : « viens voir, je vais te montrer quelque chose ». Nous avons fait le tour du monument. Ce qu’il voulait me montrer était cette image ci-dessous, située à l’arrière, du côté de la queue du cheval.

Heiner Müller avait ajouté : « Tu vois où ils ont placé les intellectuels ? – Sous la queue du cheval, là où sort la merde ».

Si tout autour du bas relief et bien entendu à l’avant se trouvent les généraux, à l’arrière parmi les intellectuels se trouvent notamment sur la droite à côté du compositeur Carl Heinrich Graun et du juriste Johann Heinrich von Carmer, deux figures allemandes des Lumières, le philosophe Immanuel Kant et Gotthold Ephraim Lessing, écrivain, philosophe, auteur dramatique (Nathan le Sage).

Frédéric 2 et son père sont présents comme personnages dans l’œuvre de Heiner Müller. On les trouve dans les deux scènes des concertos brandebourgeois de Germania Mort à Berlin, mais surtout – c’est l’autre monument – dans Vie de Gundling Frédéric de Prusse Sommeil Rêve Cri de Lessing, pièce écrite en 1976.

Les figures de cette pièce sont Jacob Paul von Gundling, Président de l’Académie royale des sciences et des lettres de Prusse, fou à ses dépens du roi Frédéric-Guillaume Ier de Prusse et Frédéric II, les écrivains et auteurs dramatiques Heinrich von Kleist et Gotthold Ephraïm Lessing.

Sur le plan formel, le texte müllérien s’inspire du roman-collage de Max Ernst, fait de chevauchements, juxtapositions, ruptures mais aussi passages d’un élément à l’autre. Müller a insisté sur ce denier aspect dans son autobiographie : C’est une erreur de lire la pièce comme un montage de fragments. Ce qui est intéressant ce sont les passages fluides entre les parties disparates.

Parmi les matériaux utilisés figurent deux des livres de Werner Hegeman, Fridericus ou la victime du roi et Berlin de pierre, écrit en 1930, dont voici, en extrait, un portrait sévère :

Frédéric II a certes remplace le « collège du tabac » et la rudesse prussienne de son père par un collège de priseurs de tabac composé de « beaux esprits » venus de France et d’Italie qui ont apporté à Berlin des idées stimulantes inestimables. Mais ces étrangers en partie très cultivés étaient très éloignés de la vie de Berlin pour pouvoir soulager cette ville en esclavage de son humiliation. C’est en vain que des esprits allemands de haut rang ont offerts leurs services. Par exemple, lorsqu’il [Frédéric II] chercha un bibliothécaire alors que Winckelmann et Lessing étaient proposés, le roi opta pour un Français pas du tout fait pour ce travail qui fut en plus victime d’une homonymie. A l’époque Berlin perdit l’homme par qui elle venait de devenir une ville en pointe de la littérature en Allemagne.

Werner Hegeman décrit un monarque éclairé qui sacrifie les représentants allemands des Lumières.

Mais la pièce de Heiner Müller traite de bien plus que de la relation des intellectuels dans leur différentes figures et du pouvoir, ou des structures autoritaires et de la militarisation de la société civile hérités de la Prusse.

Sommeil Rêve Cri de Lessing,

De Lessing, la pièce de Müller nous dit, en un triptyque, d’abord – Sommeil – qu’il N’A JAMAIS RÊVE pendant son sommeil.

Puis dans Rêve, ceci :

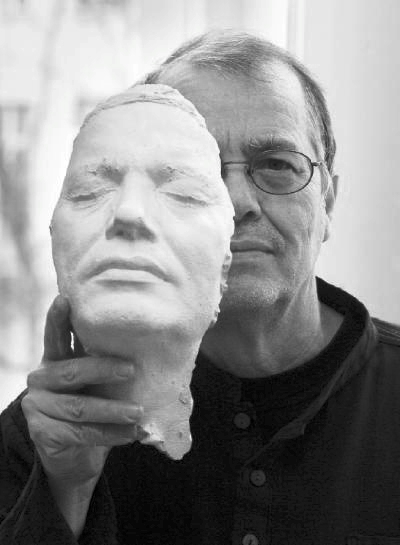

Acteur que l‘on maquille (masque de Lessing) et habille. Machinistes qui installent une longue table et des chaises.

Acteur lit : Mon nom est Gotthold Ephraïm Lessing. J’ai 47 ans [l’âge de Müller au moment où la pièce fut écrite]. J’ai bourré une /deux douzaines de marionnettes de sciure qui était mon sang, rêvé un rêve de théâtre en Allemagne, médité publiquement sur des choses qui ne m’intéressaient pas. Maintenant c’est fini.

Vient enfin, Cri de Lessing : La dernière partie se rapproche d’un théâtre sans texte alors que les machinistes du théâtre occupent la scène. Pour Frédéric 2 et la pantomime Kleist, les scènes sont intégralement muettes. Pour Lessing restent encore quelques fragments de texte puis tout à la fin encore audible un cri sourd.

Le jeune Frédéric, Kleist et Lessing sont une seule et même figure, a déclaré Heiner Mûller, « jouées par un même comédien, ce sont trois figurations d’un rêve de Prusse étouffé par l’Etat dans une alliance avec la Russie contre Napoléon ».

Dans la dernière partie, la machinerie, le machinique prend une place de plus en plus importante. Vie de Gundling… a été écrit presque en même temps que Hamlet-Machine.

Heiner Müller aborde sous plusieurs angles différentes questions que posent les Lumières, la raison, la rationalisme. La première difficulté concerne le fait qu’ils aient été introduits par le despotisme. Sont évoqués également le sommeil de la raison où naissent les monstres. Puis défile un catalogue d’horreurs – la pièce est sous-titrée Conte d’horreur – qui forment la face obscure des Lumières. Enfin est dénoncée la logique instrumentale du rationalisme qui fait basculer dans la folie ainsi que la domestication et la maltraitance des corps qui en découle.

En voici un aperçu :

« Chacun est son propre prussien »

La scène se passe dans un asile de fous prussien :

Professeur avec étudiants :

Professeur : La camisole de force. Un instrument de la dialectique estimerait mon collègue de la Faculté des Lettres et des sciences. Une école de la liberté en effet, entendue comme compréhension de la nécessité, vous n’avez qu’à observer. Plus le malade s’agite, plus il se sangle lui-même, lui-même notez le bien, dans sa destinée. En langage populaire, chacun est son propre prussien. En cela réside la valeur éducative, l’humanité pour ainsi dire de la camisole de force, qui pourrait tout aussi bien être appelée camisole de la liberté. Le philosophe estimerait que la véritable liberté consiste dans la catatonie, en tant que parfaite expression de la discipline qui a fait la grandeur de la Prusse. La conséquence est charmante : l’Etat idéal fondé sur l’hébétude de la population, la paix éternelle sur l’occlusion intestinale généralisée. Le médecin sait cela : les États reposent sur la sueur de leurs peuples, sur des colonnes d’excréments le temple de la raison.

Étudiant : En langage populaire.

Étudiants rient

Professeur : Je vous prierai d’adopter une attitude un peu plus scientifique, messieurs. Voyez ce petit garçon devenu idiot à force de masturbation. La ruine d’une enfance florissante.

Petit garçon tire la langue.

Et le triomphe de la science : le bandage anti-masturbatoire inventé par moi. (…) Réglable selon la taille, et je noterai, messieurs, si vous me permettez une digression patriotique, que ce n’est pas à mes yeux un hasard si cette mienne invention est utilisée précisément dans la Prusse éclairée de notre vertueux monarque. Une victoire de la raison sur la barbare pulsion de la nature.

Follow

Follow

Celui qui part, celui qui vient

Le château de Bellevue, résidence des présidents de la république allemande, en hiver

Commençons par une plaisanterie – la suite est un peu moins gaie – et relevons que le soutien de la chancelière allemande n’est pas pour un président de la République une garantie de pouvoir perdurer. Trois présidents de la République en deux ans, sous le gouvernement d’Angela Merkel, c’est un record absolu.

Le premier Horst Köhler, ancien directeur du FMI, avait démissionné parce qu’il n’avait pas supporté le flot de critiques qu’il a du essuyer pour avoir déclaré que les soldats allemands étaient en Afghanistan et susceptibles d’intervenir ailleurs pour défendre les intérêts économiques de l’Allemagne. Ce sont des choses qu’on sait mais que l’on tait. Le second, Christian Wulff, imposé par Angela Merkel (contre Joachin Gauck), a été contraint à la démission après s’être emmêlé les pieds dans une affaire de prêt immobilier d’un montant de 500.000 euros mis à sa disposition par un homme d’affaire à l’époque où il était ministre président du Land de Basse-Saxe.

Je reviendrai plus loin sur la signification possible de cet échec

La nomination consensuelle entre les principaux partis – le parti de gauche Die Linke, 12% de l’électorat, n’avait pas été convié à la concertation, ce qui est parfaitement anormal et aurait mérité une protestation du SPD et des Verts – d’un homme d’Eglise, pasteur protestant et dissident de l’ancienne RDA ne dit rien de bon ni pour la laïcité ni pour la démocratie en Allemagne, contrairement aux apparences.

Joachim Gauck bénéficie d’une aura apolitique d’autant plus forte que la classe politique est dans son ensemble discréditée. Il fait partie de ses personnages que le passé de dissident dans les pays de l’Est conduit à une hostilité contre toute forme de dissidence anticapitaliste. Il a ainsi été l’un des rares a critiquer les mouvements Occupy sur l’air ridicule de je viens d’un pays [la RDA] où les banques étaient occupées [par l’Etat]. Avec Gauck, les pauvres auront droit aux sermons sur leur responsabilité propre au regard de la situation dans laquelle ils se trouvent.

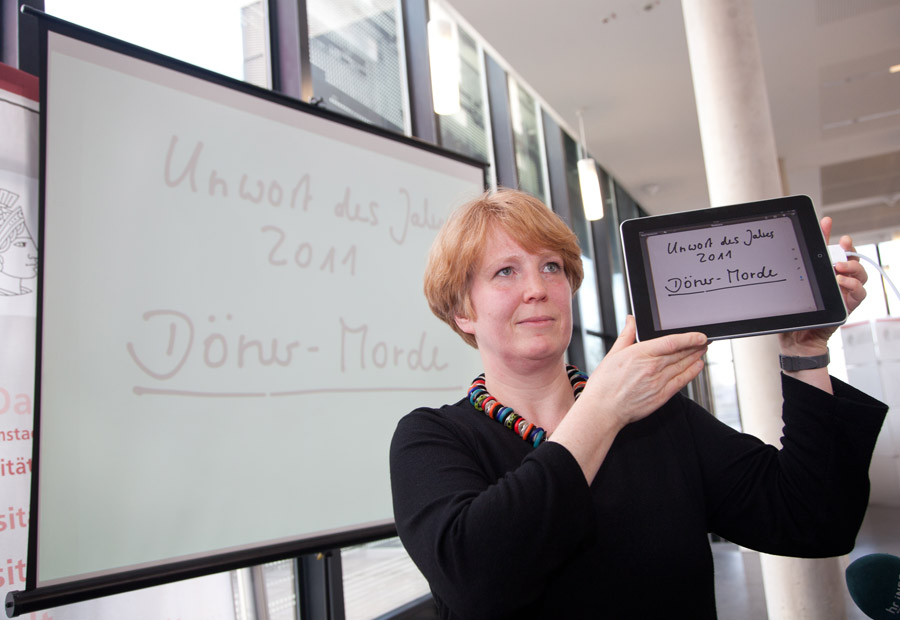

Alors que Christian Wulff au moins s’était distingué pour avoir déclaré que l’Islam comme les autres religions avaient sa place en Allemagne, ce qui s’inscrit dans le droit fil – cultivé – de la tradition issue de Nathan le sage de Lessing, Joachim Gauck n’a pas éprouvé le besoin de prendre la moindre distance envers Thilo Sarrazin, auteur de la thèse – inculte – selon laquelle le niveau d’éducation baisse en Allemagne à cause d’un degré d’intelligence moindre des enfants d’origine turque.

Dernier point : le choix de Joachim Gauck entre les différents partis coalitionnaires préfigure sans doute un probable prochain gouvernement d’union nationale.

Revenons sur la démission de Christian Wulff.

Symbolise-t-elle l’échec de toute une génération de baby-boomers conservateurs qui a remplacé les idées par le marché ? C’est la question que pose l’éditorialiste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frank Schirrmacher. Par baby-boomers il faut entendre, en Allemagne, ceux qui sont nés entre 1955 et 1970. C’est la génération du capitalisme consumériste. Christian Wulff est né en 1959. Alors que les quinquagénaires épuisés partent en retraite ce sont les presque centenaires qui enthousiasment les foules. Il fait référence au discours d’Helmut Schmidt, né en 1918 au dernier congrès du Parti social démocrate. Mais ce n’est pas le discours de la raison contemporaine.

Dans le même temps, il s’est passé encore autre chose. Dans la mesure où cette génération était plus nombreuse, elle n’a pas eu à craindre la révolte de la génération plus jeune. Elle n’a pas eu besoin de se régénérer.

Ces deux facteurs, d’un côté croire que ce n’est pas sa propre tête qui décide mais le marché, de l’autre la réalité démographique expliquent, pour Frank Schirrmacher, l’incroyable vitesse d’épuisement de cette génération politique au moment où les choses se transforment radicalement ».

Source