Peinture sur verre dans le café du campement de Berlin

J’ai participé, les 19 et 20 décembre derniers, aux Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2011 , organisés par l’IRI, l’ENSCI , Cap Digital sur le thème « CONFIANCES, DEFIANCES ET TECHNOLOGIES » au Centre Pompidou à Paris

Comme promis, on trouvera ci-dessous le texte qui a servi de base à mon intervention, agrémenté de quelques images et accompagné de liens.

[J’ai d’abord situé les remerciements d’usage dans le contexte de l’amitié et de la confiance qui m’a été faite. Il y a un lien entre amitié et confiance. Le texte écrit d’une intervention publique porte en général la mention : seule la parole prononcée fait foi. Comme j’avais un peu de temps j’ai pu improviser quelques commentaires]

« CONFIANCES, DEFIANCES ET TECHNOLOGIES »

L’Allemagne désemparée

Ou petit voyage du coq à l’âne avec Robert Musil

J’ai intitulé mon intervention L’Allemagne désemparée Ou petit voyage du coq à l’âne avec Robert Musilpar référence à un texte de Robert Musil intitulé lui l’Europe désemparée ou petit voyage du cop à l’âne écrit par Robert Musil en 1922.

Je ne suis pas un grand connaisseur de cet auteur. Je dirai plus loin comment ce texte est réapparu dans le débat actuel en Allemagne.

En guise d’avertissement : quelques phrases de Musil

L’auteur est plus modeste et moins secourable que le titre ne le ferait croire. Je suis convaincu de la fausseté non seulement de ce que je dis, mais aussi de ce qu’on y objectera. Il n’en faut pas moins commencer à parler; en pareil sujet, la vérité ne se trouve pas au milieu, mais tout autour, pareille à un sac qui, à chaque opinion qu’on y fourre, change de forme, mais gagne en consistance.

Rassurez-vous, je ne viderai pas mon sac qui n’arrête pas de se remplir. Juste un peu.

J’ai un peu hésité sur l’idée d’Allemagne désemparée tant elle paraît à contre courant de ce qui se disait chez nous sur l’Allemagne, surtout à l’époque où j’ai proposé mon titre – le vent a quelque peu tourné depuis. Finalement, le côté babélique ou babélien des choses dont parle Musil convient bien à mon intention : une Allemagne désemparée dans une Europe désemparée. Mon propos est d’abord un travail de journaliste que je poursuis surtout en amateur.

Par contrainte de temps il sera un peu moins coq à l’âne qu’annoncé. J’ai préféré approfondir quelques aspects plutôt que de les éparpiller.

1. Etonnements, ruptures, dissensus allemands

En 2008 dans un article du Monde diplomatique intitulé Les inquiétudes de Monseigneur Marx – il s’agit de l’Evêque Reinhardt Marx, archevêque de Munich après avoir été celui de Trêves, la ville natale de Karl Marx – ça ne s’invente pas -, je faisais état des inquiétudes de l’Eglise catholique devant l’accroissement de la pauvreté en Allemagne et j’écrivais :

« La défiance des dirigeants envers leurs collaborateurs et leurs salariés se conjugue à la crise de confiance des Allemands dans leurs élites économiques et dans le système lui-même. C’est sans précédent depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Randolf Rodenstock, responsable du patronat bavarois l’admet. : ”L’économie sociale de marché était déjà entré dans une crise de confiance avant les évènements actuels. (donc avant 2008). La majorité des allemands n’y croient plus et le considèrent comme injuste. Il y a désormais le danger qu’ils le considèrent en plus comme inefficace ”.

Pour situer l’ampleur du désinvestissement, je notais que de 13 millions en 2001, le nombre d’actionnaires est passé à 8,8 millions. Et je concluais :

« Les Allemands qui ont d’abord chanté, nous sommes un peuple, puis se sont écriés nous sommes pape et maintenant nous sommes Opel ou Schaeffler, vivent la conjonction de trois gros désenchantements (…)

Et pourtant, tout a l’air si étrangement calme ! »

Les dissensus allemands n’ont fait que s’accentuer depuis. Et tout y passe. Le social, l’idéologie, les valeurs, la culture. On a ainsi pu observer un renversement complet dans la la compréhension du Faust de Goethe). Sur le plan symbolique, après le discrédit jeté sur le titre de « Docteur » de l’université à la suite d’affaires de plagiat par un ministre, le discrédit sur la fonction présidentielle avec un président de la République empêtré dans des explications confuses sur l’octroi par un homme d’affaires d’un prêt immobilier de 500 000 euros. A ce propos, je citerai simplement les deux premières phrases de l’éditorial de la Frankfurter Allgemeine Zeitung : Nous connaissions la destruction du capital, nous assistons à la destruction du capital symbolique. Je ne sais pas si Schumpeter avait prévu que celle là aussi pouvait être créatrice.

La religion elle-même fout le camp.

Une récente étude montre que l’Allemagne est le pays de l’OCDE où la fracture sociale s’est le plus accentuée. « Je vais bien quand l’économie va bien, cette idée était partagée il y a 25 ans par 80 % de la population. Aujourd’hui ils ne sont plus que 17%. 83 % ont perdu la confiance dans notre système économique et croient que la démocratie ne sert que des intérêts capitalistes » (Heiner Geissler, ancien dirigeant chrétien démocrate)

La démocratie. Il n’était pas prévu au départ que le capitalisme puisse cesser d’être compatible avec la démocratie. L’assimilation capitalisme et démocratie a pu faire illusion dans le contexte de la guerre froide. En 1969, Willy Brandt s’était rendu célèbre avec son slogan : « osons plus de démocratie ». Il est aujourd’hui comme inversé. Il faudrait dire « osons moins de démocratie ».

62 % des allemands considèrent qu’aujourd’hui le soin apporté au travail ne paye plus. C’est dire l’ampleur de la dé-motivation.

Pour Franz Walter, directeur de l’Institut de recherche sur la démocratie de l’Université de Göttingen, des fondements de l’Allemagne se fissurent : l’idée que patrons et salariés sont dans un même bateau, que les profits des uns rejaillissent sur les autres, que le travail bien fait favorise la promotion des ouvriers et des employés. De moins en moins de gens des couches moyennes allemandes y croient encore. »

Il fait appel à une notion empruntée à la psychologie, celle de « dissonance cognitive » pour expliquer la manière dont la prise en compte du réel est différée, masquée par la persistance des espérances antérieures.

Le développement du capitalisme ne ronge pas seulement la démocratie, il en est peut-être même à dévorer l’esprit même qui l’a créé, pourrait-on dire en pensant à Max Weber

2. Les référendums en deux mots

Le refus opposé au referendum grec a constitué pour les Allemands une leçon de choses accéléré. On y a vu l’entrée de l’Europe dans une ère post démocratique. Pour Franck Schirrmacher l’éditorialiste et co-éditeur de la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), quotidien libéral, référence des milieux d’affaires, nous serions entré dans une « phase d’incubation d’une crise autoritariste ».

Mais c’est l’idée même de referendum qui a du plomb dans l’aile. On peut le montrer à l’aide du dilemme dans le quel se trouvent les Verts. La fondation Heinrich Böll qui leur est proche a consacré un colloque à cette question.

En été 2010, les Verts ont subit une défaite traumatisante pour eux, la population a rejeté leur projet de réforme de la scolarité qui avait été à la base de leur succès électoral : la généralisation de l’école primaire à 6 ans (Elle est de 4 ans)

Après leur succès électoral dans le Bade Wurtemberg , les Verts ont lors des négociations avec le SPD ont accepté le referendum sur la poursuite ou non des travaux de la gare de Stuttgart. Le référendum s’est retourné contre eux.

3. Un essaim démocratique ?

Je traiterai à la fois séparément et ensemble les deux phénomènes que sont Occupy qui m’apparaît à première vue – mais je reste prudent – plutôt relever de la tradition d’une opposition extraparlementaire et le Parti Pirate dont on a pu dire qu’il avait quelque chose de Verts 2.0 tant ils évoquent les commencements des Verts allemands.

« Occupy » Berlin, Francfort / Main, Hambourg etc… Ils étaient par deux fois au moins 10.000 à Francfort, un peu moins à Berlin.

Tentative de définition.

Qu’est-ce que c’est ? Un essaim démocratique ?

La première fois que j’ai croisé ce mouvement sur le net, c’était celui de Berlin, il n’avait pas encore adopté la dénomination Occupy qui est venu se greffer dessus par la suite. Il s’appelait alors Alex 21 (Alex = AlexanderPlatz) – aCAMPADA Berlin/ Démocratie authentique maintenant. Le mot Occupy est venu après alors qu’à Francfort ou Hambourg, ils se sont appelés de suite Occupy Francfort ou Hambourg, idem à Zürich ou Genève.

Sur le terme Occupy, une petite histoire.

En novembre dernier, Angela Davis dont on a rappelé qu’elle a fait 2 années d’études en Allemagne où elle a suivi les cours d’Adorno et Horkheimer tout en étant en correspondance avec Marcuse, était à Berlin. Lors de sa visite au campement elle les a appelés à prendre conscience de la dimension militaire que peut prendre le terme Occupy rappelant qu’à Porto Rico ou en Palestine, le mot d’ordre serait plutôt Un-occupy.

L’épisode de cette visite était aussi intéressant du point de vue intergénérationnel. Les jeunes gens qui l’accueillaient n’étaient pas comme moi de la génération Libérez Angela Davis. Une grande partie d’entre eux ne la connaissaient pas.

Cet été donc, lors de ce premier contact mouvement Acampada de Berlin qui essaye de se mettre péniblement en place dans la lignée du mouvement des indignés espagnols, j’avais tout de suite été frappé par le fait que de mettre en avant comme mot d’ordre la célèbre maxime de Kant Sapere Aude, avec la diffusion d’ailleurs sur leur site du texte de Kant. De me suis dit alors que j’allais suivre cela.

Le premier texte de présentation que j’ai traduit « 99% se présentent » m’avait frappé parce qu’il m’était apparu très hétérogène décrivant des situations sociales diverses comme s’il s’était agi d’une juxtaposition de twitter. Et je m’étais posé la question : Peut-on élaborer une pensée par Twitter ?

Mais très rapidement des textes se sont mis à circuler. Des textes d’eux et des textes qui sont des miroirs d’eux (= qui leur renvoient leur image). Les premiers restent strictement individuels, les seconds les appréhendent plus collectivement.

Voici un extrait qui pourrait faire office de dénominateur commun

« Occupy n’est pas une organisation mais une idée. Le principe est le même partout : nous percevons individuellement les problèmes que nous ne pouvons pas résoudre individuellement. La solution est de parler ensemble / agir ensemble. Les motifs sont multiples, les plus importants : des marchés financiers sortis de leur limites ; un ordre social global qui place le profit d’un individu au dessus du bien-être commun, au-dessus de l’humain ».

Il y a de multiples variantes et déclinaisons. Occupy est très décentralisés. Il se décentralise au maximum, descend dans les quartiers et se caractérise par l’idée de rendez-vous permanents. Quelques manifestations spectaculaires comme l’interruption du discours du Président de la Deutsche Bank ou des manifestations de rue secondés par l’intervention efficace sur le plan organisationnel d’ATTAC Allemagne. Des rencontres aussi – intergénérationnelles avec Angela Davis à Berlin ou Stephane Hessel récemment à Genève – mais aussi dans l’une et l’autre ville des rencontres avec des grévistes.

Parmi les textes qui circulent sur les sites Internet des mouvements occupy allemands – une production devenue intense -, il en est un qui récemment a tout particulièrement retenu mon attention. Diffusé par aCAMPada Berlin, il s’intitule : « Über ich ist wir [au dessus du je il y a le nous ] ». Il a été écrit par Klaus Raab, ethnologue et journaliste, pour l’hebdomadaire Der Freitag. J’avais déjà vu passer une question qui m’avait intriguée : comment être 1 et 99%, individu et multitude ?

Auteur d’un livre au titre mystérieux (Nous sommes en ligne et vous qui êtes vous ?), Klaus Raab cherche à nous dire, me semble-t-il, que nous assistons à un changement de paradigme dans l’articulation du je et du nous.

« Ich » = je, moi, moi, je = individualisme

L’auteur nous rappelle d’abord la parution l’année 2000 d’un numéro de l’hebdomadaire der Spiegel présentant les « nouveaux allemands » comme promoteur d’un individualisme dérégulé, en « costume BMW [la marque de voiture] » électeurs du parti libéral FDP, etc…On sait aujourd’hui que le parti libéral a eu tout faux, c’est tout juste s’il existe encore. A la place laissée vacante sur le thème du libéralisme sociétal monte le Parti pirate.

Mais une fois ce « moi dérégulé ou négatif » jeté aux oubliettes, qu’en est il du je en 2011 ?

« Le je qui domine en 2011 est caractérisé par l’énorme difficulté à construire un grand nous dans un monde de niches et de tendances court-termistes. (…)

Le je actuel se caractérise par la conscience de cette difficulté. Par l’acceptation, peut-être même l’approbation, de ce présent pulvérisé. Mais ce je d’aujourd’hui se caractérise aussi par le désir de vouloir malgré tout quelque chose qui rappelle une communauté. On pourrait l’appeler le moi social. Le nous est, dans ce modèle, constitué par les nombreux je qui se mettent en réseau.

La mise en réseau est la méthode [il pourrait dire la technique] de la constitution d’une communauté. Ce n’est pas nouveau, on en parle depuis des années mais trop souvent on en parle comme s’il s’agissait exclusivement de l’Internet. « On se met en réseau » en ligne, bien sûr, c’est comme ça qu’on dit. La séparation entre le monde en ligne et le monde hors ligne s’est révélée ces derniers mois anachronique. Ce n’est pas le fait d’être collé à son écran pour échanger des blagues sur Facebook qui fait l’essentiel de la culture de réseau. L’important est le principe d’organisation qui y est lié ».

Si je traduis bien, cela veut dire que la culture de réseau est présente aussi bien dans le campement qu’en ligne.

Je voudrais évoquer à cet endroit ce qu’écrit Bernard Stiegler sur la question du je et du nous :

« Je ne suis je que dans la mesure où j’appartiens à un nous. Un je et un nous sont des processus d’individuation. Cela étant, le je et le nous en tant que processus d’individuation ont une histoire. Il ne s’agit pas seulement d’une histoire au sens où chaque nous est une histoire différente, mais au sens où les conditions de l’individuation du nous, au fil de l’histoire de l’humanité, se transforment » (Cf Bernard Stiegler : Aimer s’aimer nous aimer. Galilée 2003, page 16).

Nous assistons à une telle tentative de transformation. Bernard Stiegler ajoute que l’articulation du je et du nous est surdéterminé par la technique.

Pour Klaus Raab, considérer que les mouvements à Madrid, Londres, New-York, Francfort ou Stuttgart s’organisent à partir du réseau n’est pas l’élément essentiel. Ce qui pour lui est important est qu’ils s’organisent comme le réseau.

Ne devrait-on pas plutôt considérer les deux à la fois ?

Ce n’est ni le peuple, ni la masse mais la « multitude » dont parle Michael Hardt et Antonio Negri.

Klaus Raab voit dans cette forme d’organisation plus intéressée à la coopération qu’à la reprise des traditions politiques une des raisons des difficultés rencontrées récemment aussi bien par Occupy que par les Pirates confrontés à la présence parmi eux de membres du parti néonazi. Les contenus de cette multitude sont contradictoires et flous. Personne ne peut dire s’il résultera de tout cela un nous de droite ou de gauche. Personne ne sait si le Parti pirate ne va pas un jour s’opposer à toute forme de régulation par l’Etat. On n’est pas obligé d’applaudir mais, conclut-il, cela n’empêche pas de constater « qu’il n’y a pas dans ce présent pulvérisé de meilleure possibilité d’agir collectivement que de mettre tous ces je en réseau. Et historiquement, il n’y a pas de communauté donc pas de nous tombé du ciel. Toute communauté est d’abord une construction ».

« Les nombreux moi sociaux inventent un nous en devenir »

Il faut bien mesurer que l’ambition de ce nous est de représenter 99% de la population. A Francfort s’est posé la question de savoir si un promoteur immobilier peut s’indigner. Il est l’un des plus actifs du groupe.

4. Les Pirates

Avec 8,9 % des suffrages, les Pirates berlinois ont remporté 15 sièges sur 152 – un score qui a surpris tout le monde, à commencer par les principaux intéressés. Dans quelle mesure, ce succès marque-t-il une rupture pour le parti pirate lui-même créé en 2006 et pour le paysage politique allemand. Il est crédité à l’échelle du pays d’environ 10 % des voix susceptible donc d’entrer au Parlement fédéral en 2013 et donc de participer –ou pas – aux combinaisons d’alliance.

Bien sûr le succès a eu lieu à Berlin, ville traditionnellement rebelle et on se demandait un peu où était passé cet esprit frondeur depuis la réunification.

Pour Alexander Hensel de l’Institut de recherche sur la démocratie de Göttingen, le succès s’explique par l’attrait qu’exerce ce parti sur les électeurs qui votent pour la première fois, ceux qui avaient cessé de voter, ou les déçus de la gauche. Il affirme que le noyau des électeurs est attiré par « une pensée orientée sur la technique » son rôle de précurseur pour une conception de la politique en réseau et sa communication en ligne. Le cercle s’élargit à ceux qui sont à la recherche de nouvelles pratiques politiques passant par des dispositifs numériques de participation.

Alexander Hensel identifie parmi les électeurs du Parti Pirate à la fois « des jeunes gens libéraux avec un style de vie moderne mais pas ou pas encore financièrement établis » intéressés par le libre accès à la culture, aux loisirs et aux transports( gratuité des transports) et des déçus de la gauche et du SPD plutôt intéressés eux par une idée comme le revenu de base pour tous sans condition. La motion sur ce thème n’a pas fait l’unanimité du récent congrès du Parti Pirate mais a tout de même été majoritaire (60%).

Bref, ce qui attire dans ce parti c’est son style critique, son agilité / sa mobilité et la transparence. Je le souligne pour Emmanuel Todd qui ne connaît que des Allemands lourds et rigides.

Au récent congrès fédéral d’Offenburg, le Parti pirate a élargi le contenu social de ses thèmes, s’est prononcé pour la gratuité des transports, une stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat (l’Etat ne doit plus collecter l’impôt pour l’Eglise, la légalisation des drogues. Ils ont adopté une profession de foi dans une Europe démocratique. On est encore bien loin de contenus d’un parti de gouvernement mais il faut un début à tout.

Intéressons-nous maintenant à quelques aspects de leur organisation.

La cellule de base locale est la Crew, l’équipage de 5 à 9 pirates (de façon à tenir autour dune table). Elle est à la base des actions locales. A côté, il y a les squad (groupe, équipe) – on est dans un vocabulaire assez militarisé – réservés aux thématiques. On y discute des contenus. Chaque équipage dispose à la fois d’un point d’ancrage dans un lieu public pour des rencontres régulières (stammtisch). Et un wiki (un site Internet collaboratif). Un capitaine et un navigateur mais ils n’ont pas de pouvoir de décision.

Le principe est celui d’un centralisme démocratique inversé.

Démocratie liquide. Qu’est_ce que c’est ? Il s’agit d’un mix entre démocratie directe et démocratie représentative. Le système assure un passage fluide entre l’une et l’autre. Chaque participant peut décider jusqu’à quel point il veut défendre lui-même ses intérêts et/ou jusqu’à quel point il souhaite être représenté par quelqu’un d’autre. Logiciel développé par le M I T Liquidfeedback

5. Fin de l’Europe ?

L’Europe, vous l’aurez sans doute constaté a été ces derniers temps considérablement rétrécie. Tout un continent ne serait plus qu’une monnaie.

L’écrivain, philosophe et orientaliste allemand de famille iranienne Navid Kermani qui vient de recevoir le prix Hanna Ahrendt de la pensée politique s’est récemment offusqué d’une phrase d’Angela Merkel, la même qui est reprise par Nicolas Sarkosy. Cette phrase qu’il trouve scandaleuse est la suivante : si l’euro échoue, l’Europe échoue. Et de s’étonner : l’Europe ne serait donc plus rien d’autre que l’Euro ? N’y a-t-il rien de plus qui vaille la peine ? On pourrait le dire en détournant le titre d’un livre de Bernard Stiegler : Si l’Europe n’est que l’euro, elle ne vaut pas d’être vécue.

6. L’Europe désemparée de Robert Musil

Robert Musil

Sous ce titre paraissait le 11.11.2011, une date de mobilisation à l’échelle mondiale, dans le quotidien Tagespiegel un essai de Thomasz Kurianowicz qui invitait à une relecture de l’essai de Robert Musil déjà cité.

Je suis toujours particulièrement sensible aux appels consistant à ne pas oublier la littérature, cet immense réservoir de mémoire. On ne dit pas assez souvent que la poésie est sœur de la philosophie

Thomacs Kurianowicz – je cite ainsi que je l’ai traduit :

« Relire Musil : nos besoins vitaux sont transférés dans le royaume du chiffre, les conséquences sociales de ce transfert sont ignorées. La littérature peut aider à tirer les leçons des crises du 20ème siècle.

Nous passons d’une communauté de mémoire à une communauté du chiffre. L’homme mathématique [ Der mathematische Mensch , je pense que l’on peut sans trahir parler d’homme calculable ] du monde occidental est le produit d’une société reposant sur le pronostic économique, qui place les statistiques et les courbes des cours au-dessus du sens, de la mesure et de la justice (…)

Est-il si incongru, se demande-t-il de nous interroger sur de précédentes crises historiques. Ne nous ont-elles pas déjà fait perdre la raison ?

On peut établir d’étonnants parallèles entre les marchés financiers et la manière dont s’organisent les contacts sociaux sur Internet. Les usagers des réseaux organisent ces contacts à travers des numéros et se font calculer leurs passions par des algorithmes : les centres d’intérêt des uns et des autres sont mis en relation grâce à des équations mathématiques. Il en va de l’avenir de l’Europe comme avec la sphère intime sur Facebook. Ce qui compte c’est la calculabilité de la décision suivante. L’apparition d’un écart inattendu, l’expression d’une nouvelle réalité est interprété dans la logique du système comme un risque parce qu’il place la liberté de décision humaine au-dessus des attentes économiques des marchés. La décision de renoncer au referendum grec est le meilleur exemple de la manière dont une population s’est vue confisquer son pouvoir démocratique, parce que son comportement devait avant tout être conforme aux prévisions.

On pourrait en conclure que la confiance c’est l’incalculable puisque dès lors que nous sommes dans le calculable – ou la notation – c’est forcément la défiance qui l’emporte.

Thomacs Kurianowicz

Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes : une plus grande attention à l’histoire de l’Europe devient nécessaire. La littérature immense réservoir de mémoire peut nous éviter des bêtises. L’essai de Robert Musil l’Europe désemparée ou petit voyage du cop à l’âne, de 1922 fourmille de parallèles historiques.

Il nomme l’Europe « une maison de fou babélienne », ses analyses collent avec l’état actuel du continent dans ce téléscopage de sagesse et d’impuissance

de ses milliers de fenêtres, des milliers de voix, de pensées, de musiques différentes agressent en même temps le passant ; dans ces conditions, il est clair que l’individu devient une arène où s’affrontent des motifs anarchiques et que la morale, à l’instar de l’esprit, se désagrège. Dans les sous-sols de cet asile, cependant, le Vulcain de la volonté créatrice continue à forger ; les plus vieux rêves de l’homme : le vol, les bottes de sept lieues, la vision à travers les corps opaques se réalisent, ainsi qu’un nombre infini de chimères qui relevaient encore aux siècles passés de la pure magie ; notre époque donne réalité à des prodiges, mais elle n’y est plus sensible.

Comme entre temps j’ai repris l’ensemble du texte, j’ajoute pour Bernard Stiegler les deux phrases qui suivent qui ne sont pas reprises par Thomacs Kurianowicz :

Notre époque est une époque de rêves exaucés, et tout exaucement est déception; il lui manque le désir, le quelque chose qui vous ronge le cœur aussi longtemps qu’on ne l’a pas obtenu.

Je saute quelques passages

Thomacs Kurianowicz conclut son souci de dire que l’Europe n’oublie pas l’histoire de son devenir, par une dernière citation de Musil :

La politique plus encore, telle qu’on l’entend de nos jours, est le contraire absolu de l’idéalisme, presque sa perversion. L’homme qui spécule à la baisse sur son semblable et qui s’intitule politique réaliste ne tient pour réelles que les bassesses humaines, seule chose qu’il juge fiable ; il ne table pas sur la persuasion, mais uniquement sur la force ou la ruse.

Aujourd’hui, comme à l’époque de Robert Musil, conclut Kurianowicz, il ne s’agit pas seulement du destin des marchés mais il y va de la constitution spirituelle de l’Europe.

7. Le final de Maria Braun

Maria Braun (Anna Schygulla) devant la machine à calculer dans "Le Mariage de Maria Braun" de Fassbinder

Pour finir je vous emmène faire un petit tout au cinéma. Le hasard a fait qu’on m’a demandé de participer il y a deux semaines à un débat à l’issue de la projection du film, Le mariage de Maria Braun, dans lequel Fassbinder démonte la face cachée du miracle économique. Je n’ai pas le temps de vous rappeler le film. Ceux qui l’ont vu se souviennent de la fin : Maria est en pleine réussite sociale et financière. Elle a cette maison symbole de la réussite sociale mais elle est devenue sa prison. Si vous avez l’occasion de revoir le film, je vous invite à observer le rôle grandissant de la machine à calculer qui fait presque corps avec Maria Braun. Tout dans son univers est devenu calculable, monnayable. Maria qui dans un moment d’inattention avait oublié de fermer le gaz va dans la cuisine pour allumer une cigarette ce qui provoque l’explosion de la maison au moment où le reporter à la radio crie « c’est fini, c’est fini ! », l’Allemagne est championne du Monde de football.

Je me suis longtemps demandé ce que je pourrais dire sur cette explosion finale. Yann Lardeau – grand spécialiste de Fassbinder- parle de la fuite de gaz comme d’une fuite du sens. Mais cela ne me satisfaisait pas. Jusqu’à ce que je tombe dans le même essai de Robert Musil sur cette notion d’ « explosion psychique » qui caractérise la « révolte de l’âme contre l’ordre établi » :

Aujourd’hui, des forces conciliantes issues du monde du common sense travaillent à dévaloriser la guerre, proclamée inutile et déraisonnable, et ce sont certes des arguments de poids dans une époque axée sur le profit et la raison ; je crois néanmoins que ce genre de pacifistes sous-estiment le facteur d’explosion psychique que comportent les guerres de la seconde espèce, le besoin manifestement très humain de périodiquement tout casser, de tout faire sauter pour voir ce qu’il en adviendra. Ce besoin de « krach métaphysique » – si l’on me passe l’expression – s’accumule en temps de paix comme un résidu d’insatisfaction. Je ne puis voir là, dans les cas où il n’y avait à la ronde ni oppression, ni crise économique sans issue, mais rien que prospérité, autre chose qu’une révolte de l’âme contre l’ordre établi ; révolte qui conduit, en mainte époque, à des soulèvements religieux, en d’autres, à la guerre.

JE VOUS REMERCIE

Bernard Umbrecht

20 décembre 2011

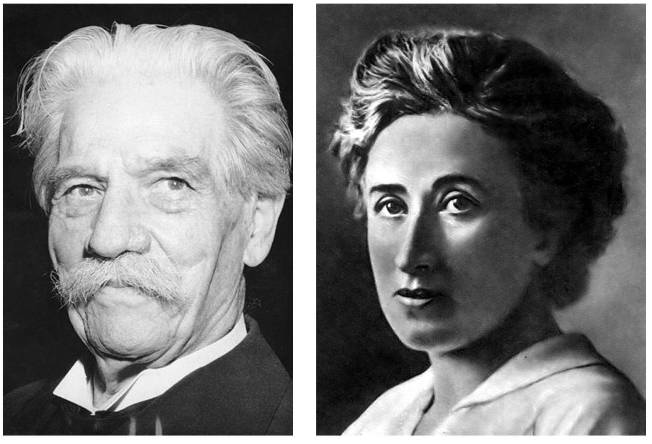

Après de véritables appels au meurtre, Rosa Luxemburg fut assassinée avec Karl Liebknecht et jetée à l’eau, “sous les yeux des socialistes au pouvoir”(Hannah Arendt), le 15 janvier 1919. Elle avait 47 ans.

Après de véritables appels au meurtre, Rosa Luxemburg fut assassinée avec Karl Liebknecht et jetée à l’eau, “sous les yeux des socialistes au pouvoir”(Hannah Arendt), le 15 janvier 1919. Elle avait 47 ans.

Follow

Follow

Couleurs visuelles et sonores de la contestation outre-rhin

Feuille de route pour 2012 diffusée par aCAMPada Berlin

Appel aux manifestations des 14 et 15 janvier à Leipzig. Ce week-end de mobilisation mondiale correspond en Allemagne à une tradition, le jour anniversaire de l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, le 15 janvier 1919

Appel à la rencontre de réseau du 22 janvier à Francfort. Diffusé par "Occupy Hambourg".

Une image du campement de Berlin aux allures d'aire de jeu et de bac à sable

Les raisons de tout cela sont expliquées ainsi du côté d'Occupy Genève

Et pour finir en couleurs sonores, un clip réalisé dans la cadre des calendriers de l’avent par « Occupy Franfort » sous le titre : « le géant endormi se réveille ».