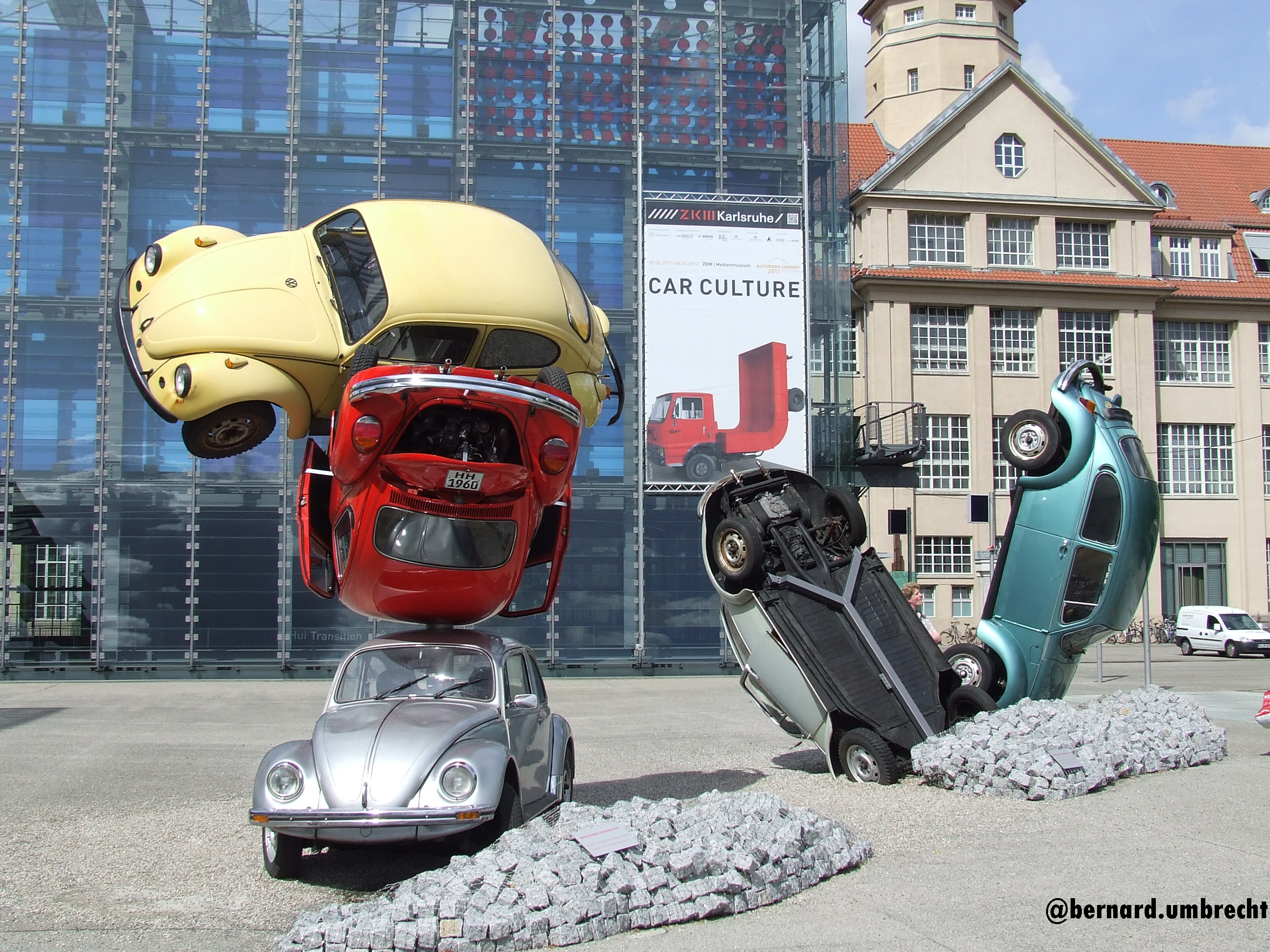

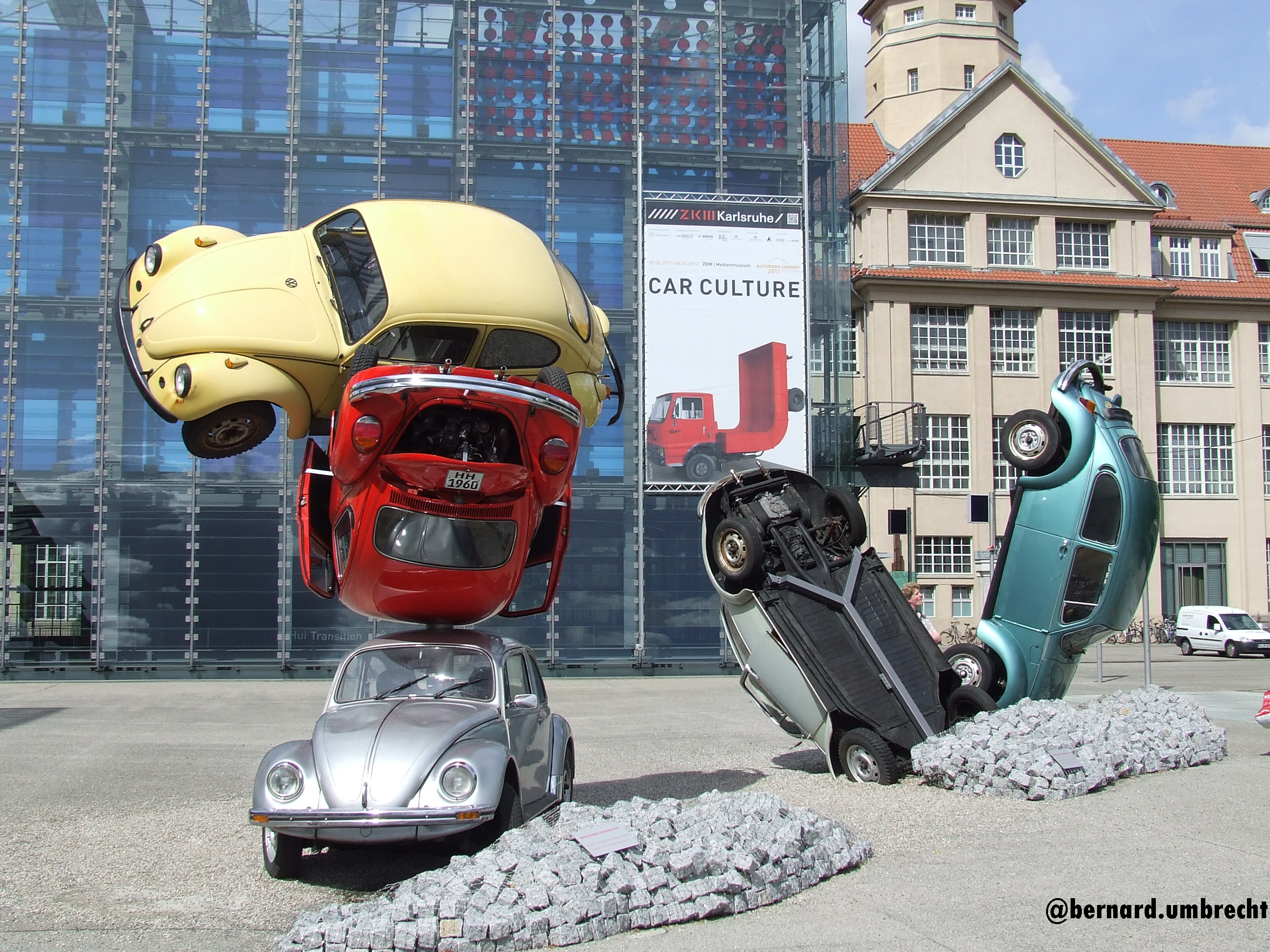

"Car Building" de Hans Hollein. Exposition Car Culture au ZKM (Centre d’art et de technologies média) de Karlsruhe jusqu’au 8 janvier 2012

Dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, et juste un peu à côté, si l’on y associe Bâle, en Suisse, on se dispute les expositions sur l’automobile. Au point que certaines œuvres qui figurent dans le catalogue de l’une sont en fait exposées dans l’autre. La raison en est que la première automobile allemande naissait dans la région, il y a 125 ans. Un brevet a été déposé par Carl Benz pour son tricycle à moteur, le 29 janvier 1886. D’où cet été de l’automobile dont le paradoxe est qu’il intervient juste après que les élections aient porté les Verts au pouvoir du Land. Ils ont pu arguer que les choses avaient été décidées avant leur arrivée. Ils semblent cependant moins portés sur la question du CO2 que sur celle du nucléaire un peu à l’inverse des écologistes français.

On peut évidemment se demander si 125 ans est un chiffre qui mérite une commémoration. Peut-être que la crise y a aidé. On oublie en effet trop vite que le début de la crise financière aux Etats-Unis était accompagné de celle de General Motors. Et l’Allemagne qui a énormément investit dans l’automobile après guerre au point d’en faire un élément central de son identité est le pays qui avec les Etats-Unis a le plus mobilisé d’aides de l’Etat pour maintenir la branche à flot.

La première impression que fait l’exposition est d’entrée plus iconoclaste que celle du musée Tinguely dont nous avons parlé au début de l’été …

"Duell" de l’artiste moscovite Sergei Shekhovtsov

…et critique :

Ci-dessus pour ne pas trop multiplier les photographies – il y a beaucoup d’objets intéressants – une vue de plusieurs œuvres en particulier : Disgrâce d’Elmsgreen & Dragset 2006 où la voiture apparaît enduite de goudron et de plumes comme un vulgaire Dalton. Elle est survolée par l’Hélicoptère n°21, le véhicule de fuite et de libération de Franz Ackerman. Au fond des images de voitures enfouies provenant de Cadillac Ranch par le groupe Arnt Farm.

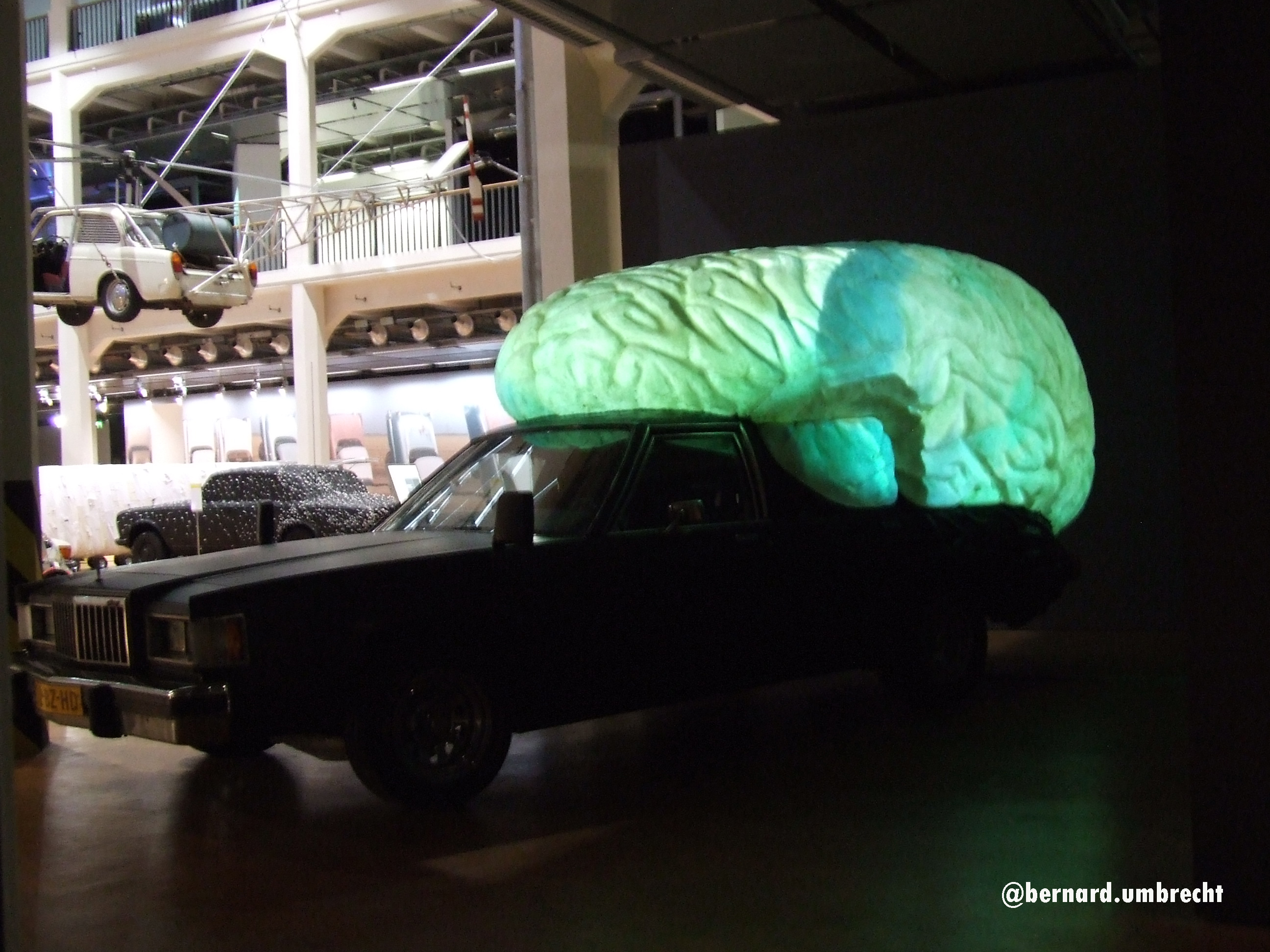

L’organisation de l’espace, à la différence de l’option religieuse de cathédrale du Musée Tinguely, fait ici plus penser à un garage avec ses voitures d’exposition, d’autres qui pourraient être en réparation, d’autres bonnes pour la casse ou destinés à la transformation avec en son centre mais pas vraiment le Monument à Félix Guattari de Jean-Jacques Lebel.

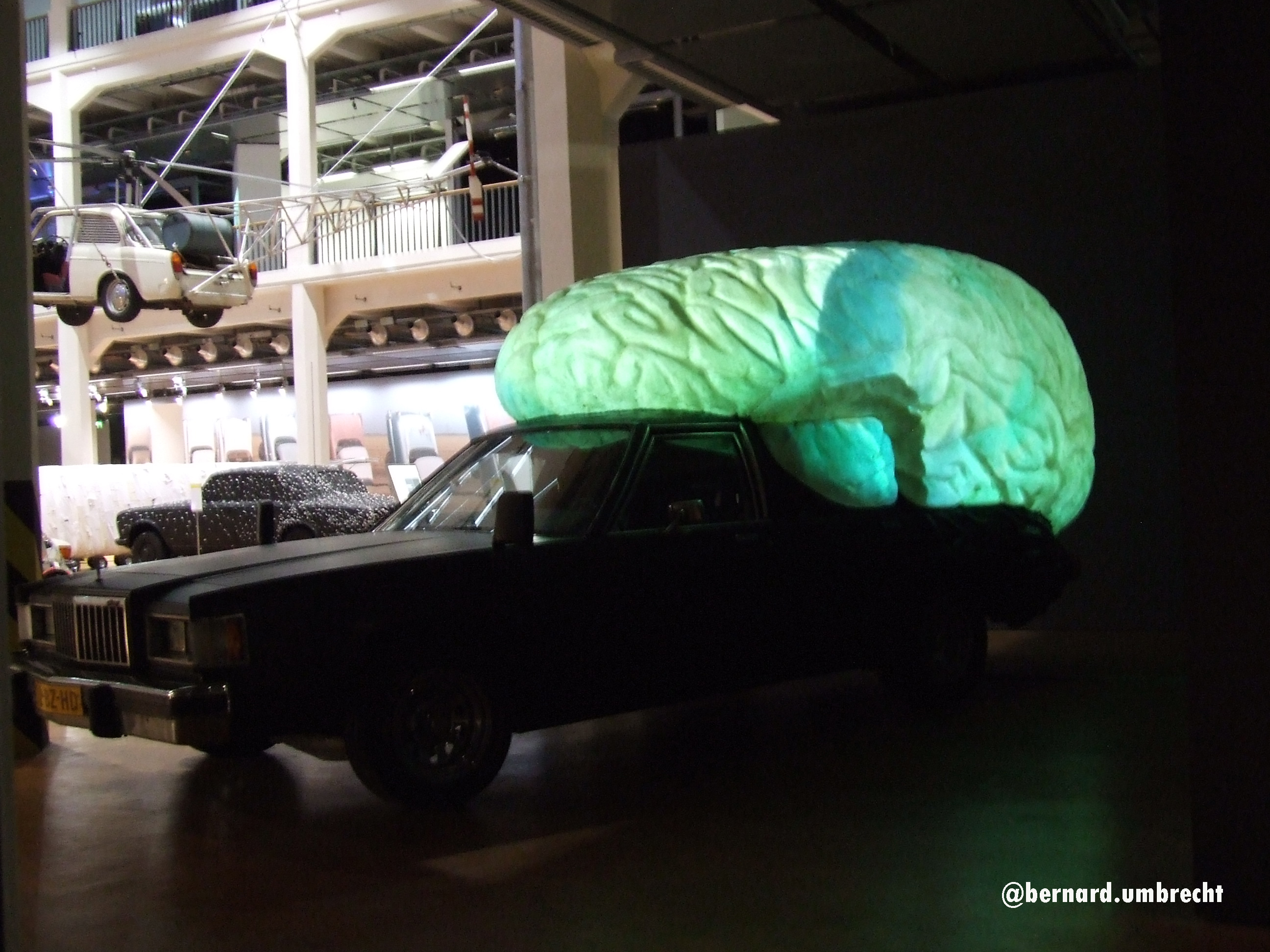

"Monument à Félix Guattari" de Jean-Jacques Lebel

Un utérus roulant

Il y a une difficulté à critiquer l’automobile à partir des seules catégories de la raison économique et écologique. Elle mémorise des tendances profondes de l’histoire humaine comme le souligne, dans le texte du catalogue, le philosophe de Karlsruhe, Peter Sloterdijk. L’humanité au stade ultime de son projet de sédentarisation est confrontée à la vengeance de ses pulsions nomades. L’automobilisme est l’une de ses pulsions nomades. L’automobile est un utérus roulant qui se distingue en ceci de l’image biologique que les adultes peuvent le piloter. Dans la voiture l’homme cherche à reproduire l’état fœtal dans le monde extra-utérin. Cet extérieur fait peur et la voiture permet d’être quelqu’un quand on a peur de sortir de chez soi. Tout panneau indicateur montre au fond toujours le chemin du retour chez soi.

Je n’ai personnellement jamais rien senti de divin dans une automobile. On ne met pas ses mains dans le cambouis de quelque chose de divin. Ce n’est d’ailleurs qu’avec l’apparition de l’électronique que la voiture est devenue un objet intouchable. On ne peut désormais même plus soi-même changer une ampoule ou une bougie. Même le garagiste ne peut plus faire autre chose que ce que le système informatique décide.

J’ai privilégié jusqu’à maintenant le volet automobile et artistique de l’exposition. Elle en contient un deuxième plus fait d’objets purement techniques.

"Brain Car", la voiture cerveau d’Olaf Modij

Médias de la mobilité

Si la mobilité est, toujours selon Sloterdijk, la religion cinétique occulte de la modernité, sont apparues en même temps d’autres techniques permettant de transmettre jusqu’à la vitesse de la lumière les messages en évitant le déplacement du messager. L’automobile s’est construite dès le début non seulement un mais des réseaux. Pour pouvoir rouler, elle a réorganisé notre espace en créant des réseaux routiers et autoroutiers ainsi que des réseaux d’approvisionnement en énergie, et une signalétique (on peut même évoquer le réseau bancaire pour son acquisition sans même parler de la fabrication). Très tôt aussi la voiture s’est connectée au réseau hertzien (autoradio).

Mais l’angle de l’exposition n’est pas tout à fait celui-là. La même année où Carl Benz dépose son brevet de véhicule automobile, Heinrich Herz met en évidence l’existence des ondes électromagnétiques. D’où l’exposition d’une série d’objets depuis le télégraphe jusqu’au téléphone cellulaire figurant un siècle de télétransmission.

La téléphonie cellulaire

Le lien n’est pas vraiment perceptible dans l’exposition elle-même qui n’articule pas mais juxtapose le media de la mobilité physique et ceux de la mobilité virtuelle.

Pour Peter Weibel, artiste autrichien qui dirige le ZKM et qui a coordonné l’exposition et le catalogue, le complexe Auto / mobil(e)ité / Emetteurs d’ondes préfigurés par la présence de l’autoradio et du GPS forme une nouvelle unité de la Car Culture.

L’automobile comme media, est une idée qui vient du théoricien de la communication canadien Marshall Macluhan (né en 1911, autre anniversaire) pour qui toute extension de l’homme, vêtement, voiture…, etc, est un media. L’une de ses prédictions est qu’il y aura un successeur de l’automobile en temps que media. L’automobile, media de la mobilité physique individuelle, serait devenu LE media de la mobilité par excellence puis LA métaphore de la mobilité. S’il en est ainsi, le tout est en crise. Ce qui n’est pas dit.

L’autre approche abordée par P. Weibel consiste à prendre la question par le biais de la séparation de plus en plus poussée du message et du messager. Le message (auto) perd du terrain au profit du messager. Passons ! Toute cette salade est assaisonnée des platitudes habituelles sur l’immatériel et le postindustriel. Qu’il y ait une mobilité physique et une mobilité virtuelle n’autorise pas, surtout quand cette dernière est figurée par les instruments et des infrastructures de télétransmission, à la qualifier d’immatérielle. On ne voit pas en quoi les ondes électromagnétiques seraient immatérielles. Ni même postindustrielles comme s’il n’y avait pas une industrie du numérique qui industrialise même les contenus. L’entreprise Google ne fait-elle pas des mots une industrie ?

Peter Weibel examine tout de même aussi en contrepoint à l’hypothèse de Macluhan de la substitution d’un média par un autre la thèse de la complémentarité : il y a des indications selon lesquelles un usage croissant de la mobilité virtuelle dans la fabrique [sic] comme au domicile accroit dramatiquement la mobilité physique car l’homme apprend que par la combinaison des deux mobilités il peut déployer encore plus d’activités, prendre en compte encore plus de propositions sociales et vivre sa vie plus pleinement encore.

Sauf que cela peut l’enrichir comme l’empoisonner. La Car Culture nécessiterait alors une Care Culture, une culture du soin.

Les textes du catalogue nous éloignent de l’exposition. Faisons-y pour terminer un petit retour.

"Mobili" de Miquel Barceló

On ne peut penser notre avenir sans penser celui de l’automobile, de l’organisation de l’espace qu’elle a construite et des formes de la mobilité /immobilité que prendront le futur. Il faudra sûrement le construire en nous détachant de l’idée que l’automobile serait LA métaphore de la mobilité.

Articles liés :

Fétichisme automobile au Musée Tinguely de Bâle

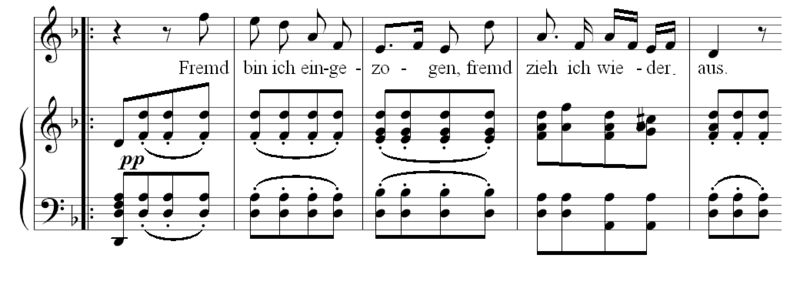

Le voyage immobile d’Elfriede Jelinek

[Solch ein Gewimmel möcht ich sehen] / Auf freiem Grund mit freiem Volke stehen

[Solch ein Gewimmel möcht ich sehen] / Auf freiem Grund mit freiem Volke stehen

Follow

Follow

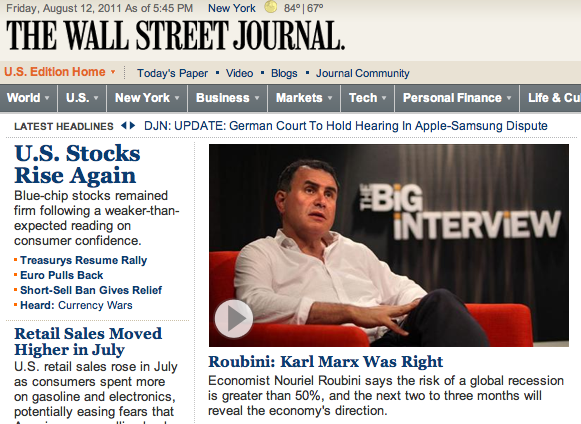

Heureusement qu’ils savent…

Entretien pour maîtriser la crise…

– Dis moi franchement : au fond, est-ce que tu sais ce que c’est des euro-obligations ?

– Pas vraiment

– Ah, tu vois, moi non plus

par le caricaturiste Klaus Stuttman